Einheimische Wildsträucher

Dieser Artikel steht als Stichwortbroschüre im Format A5 zum Download bereit. Verwenden Sie ein PDF anstelle eines Drucks, der Umwelt zuliebe. Drücken Sie dazu CTRL+P und wählen das Format A5.

Was gibt es Schöneres als die Blütenfülle des Schwarzdorns, die gelbe Herbstfärbung des Feldahorns oder die roten Hagebutten an der Hundsrose? Für einheimische Tiere sind Wildsträucher eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Daneben sorgen sie für ein angenehmes Klima rund ums Haus weil sie Schatten spenden, Wasser verdunsten und Kohlenstoff speichern. Und Köstlichkeiten für die Küche gibt es noch dazu.

Inhaltsverzeichnis

Kurzinformationen

Fragen Sie unbedingt bei Ihrer Gemeinde nach ob sie eine Wildsträucher-Aktion durchführen! Viele Gemeinden geben Wildsträucher kostenlos an die Wohnbevölkerung ab. Die Bestellung läuft vom Frühjahr bis Herbst, Abgabe ist jeweils im Herbst. Es handelt sich um junge Forst-Gehölze ohne Erdballen (sogenannte "nacktwurzelige" Sträucher), die aus der Zentralschweiz oder dem zentralen Mittelland stammen.

Übersicht über die Aktionen in den Gemeinden:

- Stadt Luzern: Bestellung bis 15. Oktober 2025, Abgabe Anfang November

- Ebikon: Bestellung ab August bis Mitte Oktober 2025, Abgabe November

- Emmen: Bestellung ab Mitte September bis Mitte Oktober 2025, Abgabe Ende November/Anfang Dezember

- Geuensee: Bestellung bis 31. Oktober, Abholung im November 2025

- Horw: Bestellung bis 8. Oktober, Abholung am 13. November 2025

- Malters: Bestellung Mitte August bis Mitte Oktober 2025, Abgabe Ende Oktober

- Meggen: Bestellung bis 5. Oktober 2025, Abgabe Mitte November

- Neuenkirch: Bestellung bis 22. September, Abgabe 15. November

- Root: Bestellung bis 13. Oktober 2025

- Rothenburg: Bestellung bis 31.5.2025, Abgabe am 6.11.2025

- Sursee: Bestellung bis 10. Oktober, Abholung am 8. November

- Udligenswil: Bestellung bis 1. Oktober

- Weggis: Bestellung bis 30. September 2025. Abgabe 08. November 2025

Ist eine Wildsträucher-Aktion im Kanton Luzern nicht auf der Liste aufgeführt? Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde, ob demnächst eine Wildsträucher-Aktion geplant ist und melden Sie uns diese.

Lassen Sie sich vor der Pflanzung von uns kostenlos beraten! In der Stadt Luzern erhalten Sie zusätzlich noch kostenlose Vor-Ort-Beratung durch Luzern grünt.

Standort: Es gibt Wildsträucher in verschiedenen Grössen und für die unterschiedlichsten Standorte.

Auswahl: Verlangen Sie einheimische, standortgerechte Wildsträucher aus regionalen Herkünften!

Pflanzzeit: In der Zeit nach dem Blattfall, vom Spätherbst bis April.

Was gibt es Schöneres als die Blütenfülle des Schwarzdorns, die gelbe Herbstfärbung des Feldahorns oder die roten Hagebutten an der Hundsrose? Für einheimische Tiere sind Wildsträucher eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Daneben sorgen sie für ein angenehmes Klima rund ums Haus weil sie Schatten spenden, Wasser verdunsten und Kohlenstoff speichern. Und Köstlichkeiten für die Küche gibt es noch dazu.

Kurzinfos

Fragen Sie unbedingt bei Ihrer Gemeinde nach ob sie eine Wildsträucher-Aktion durchführen! Viele Gemeinden geben Wildsträucher kostenlos an die Wohnbevölkerung ab. Die Bestellung läuft vom Frühjahr bis Herbst, Abgabe ist jeweils im Herbst. Es handelt sich um junge Forst-Gehölze ohne Erdballen (sog. "nacktwurzelige" Sträucher), die aus der Zentralschweiz oder dem zentralen Mittelland stammen.

Lassen Sie sich vor der Pflanzung von uns kostenlos beraten! In der Stadt Luzern erhalten Sie zusätzlich noch kostenlose Vor-Ort-Beratung durch "Luzern grünt" luzerngruent.ch

Standort: Es gibt Wildsträucher in verschiedenen Grössen und für die unterschiedlichsten Standorte.

Auswahl: Verlangen Sie einheimische, standortgerechte Wildsträucher aus regionalen Herkünften!

Pflanzzeit: In der Zeit nach dem Blattfall, vom Spätherbst bis April.

Ökologischer Wert einheimischer Wildsträucher

Wildsträucher stecken voller Leben: Von A wie Ameise bis Z wie Zaunkönig. Nehmen wir den Kleinen die Lebensgrundlage, bringen wir indirekt auch die grösseren und auffälligeren Tiere zum Verschwinden – Tiere, die wohl alle in ihren Gärten sehen möchten. Von der Salweide ernähren sich beispielsweise 3 Vogelarten und über 300 verschiedene Insekten. Insekten sind wiederum Nahrungsgrundlage für viele Vögel, Fledermäuse, Spitzmäuse und räuberische Insekten. Jeder einzelne Wildstrauch ist daher für die einheimische, ortsansässige Tierwelt wertvoll. Und Orte, wo Wildsträucher Platz finden, gibt es selbst mitten in der Stadt: entlang von Wegen, an Böschungen, im Vorgarten, beim Sitzplatz, im Innenhof, auf der Dachterrasse usw. Wildsträucher sind eine echte Alternative zu fremdländischen Bodendeckern, den immergrünen Ziersträuchern und den herausgeputzten Pflanzrabatten. Dies ist auch die ideale Gelegenheit um Kirschlorbeer oder andere exotische Problempflanzen, sogenannte invasive Neophyten zu ersetzen. Dazu holen Wildsträucher Kohlenstoff aus der Luft und schützen vor Überhitzung: Wasser, das verdunstet und Schatten kühlen die Umgebung.

Anzahl Tierarten auf Wildgehölzen

|

Wildgehölz |

Vögel |

Tagfalter |

Schwärmer, |

andere |

Total |

|

Salweide |

3 |

5 |

96 |

213 |

317 |

|

Weissdorn |

32 |

2 |

63 |

163 |

260 |

|

Schwarzdorn |

20 |

4 |

50 |

137 |

211 |

|

Schwarzerle |

|

|

20 |

141 |

161 |

|

Wildrosen |

27 |

|

23 |

103 |

153 |

|

Hasel |

|

|

19 |

106 |

125 |

|

Vogelbeere |

63 |

|

|

58 |

121 |

|

Brombeere |

|

3 |

31 |

85 |

119 |

|

Wildapfel |

|

|

|

118 |

118 |

|

Faulbaum |

36 |

|

|

45 |

81 |

|

Schwarzer Holunder |

62 |

|

|

15 |

77 |

|

Rote Heckenkirsche |

8 |

1 |

14 |

40 |

72 |

|

Kreuzdorn |

19 |

|

|

45 |

64 |

|

Traubenkirsche |

24 |

|

|

40 |

64 |

|

Roter Hartriegel |

24 |

|

|

32 |

56 |

|

Pfaffenhütchen |

24 |

|

|

21 |

45 |

|

Gewöhnlicher |

22 |

|

|

|

22 |

|

Wolliger Schneeball |

15 |

|

|

|

15 |

|

Feldahorn |

15 |

|

|

|

15 |

|

Mehlbeere |

|

|

|

11 |

11 |

|

Wildgehölz |

Vögel |

Tagfalter |

Schwärmer, |

andere |

Total |

|

Salweide |

3 |

5 |

96 |

213 |

317 |

|

Weissdorn |

32 |

2 |

63 |

163 |

260 |

|

Schwarzdorn |

20 |

4 |

50 |

137 |

211 |

|

Schwarzerle |

|

|

20 |

141 |

161 |

|

Wildrosen |

27 |

|

23 |

103 |

153 |

|

Hasel |

|

|

19 |

106 |

125 |

|

Vogelbeere |

63 |

|

|

58 |

121 |

|

Brombeere |

|

3 |

31 |

85 |

119 |

|

Wildapfel |

|

|

|

118 |

118 |

|

Faulbaum |

36 |

|

|

45 |

81 |

|

Schwarzer Holunder |

62 |

|

|

15 |

77 |

|

Rote Heckenkirsche |

8 |

1 |

14 |

40 |

72 |

|

Kreuzdorn |

19 |

|

|

45 |

64 |

|

Traubenkirsche |

24 |

|

|

40 |

64 |

|

Roter Hartriegel |

24 |

|

|

32 |

56 |

|

Pfaffenhütchen |

24 |

|

|

21 |

45 |

|

Gewöhnlicher |

22 |

|

|

|

22 |

|

Wolliger Schneeball |

15 |

|

|

|

15 |

|

Feldahorn |

15 |

|

|

|

15 |

|

Mehlbeere |

|

|

|

11 |

11 |

Pflanzung

Bevor Sie mit der Pflanzarbeit beginnen, lohnt es sich, ein paar grundlegende Überlegungen zu machen.

Wildsträucher werden in erster Linie anhand des natürlichen geografischen Vorkommens und der Standortverhältnisse ausgewählt. Blüten, Früchte, Funktion, Gestaltungsanforderungen und Pflege sind weitere nützliche Kriterien. Hier darf der persönliche Geschmack mitentscheiden.

Viele Wildsträucher blühen weiss. Aber Wildhecken in naturnahen Gärten haben trotzdem Farben zu bieten: Kaum ist der letzte Strauch verblüht, reifen auch schon die ersten roten oder blauen Beeren. Viele Beeren sind nicht nur Schmuck, sondern finden auch in der Küche Verwendung: für vitaminreiche Säfte, als Süssspeise oder zu Wild- und Pilzgerichten.

Allein schon die Vielfalt der Blattformen macht Hecken spannend: ob geteilt, gesägt, gefiedert, perfekt oder asymmetrisch – in geschnittenen Hecken verweben sich die Formen zu einer reich strukturierten Oberfläche. Im Verlauf der Jahreszeiten verändert sich das Erscheinungsbild einer Wildsträucherhecke ständig - ganz im Gegensatz zu sterilen exotischen Formchecken.

Bei der Auswahl und Pflanzung der Wildsträucher sind die Boden- und Lichtverhältnisse zu beachten, damit die Wildsträucher optimal gedeihen. Da einmal gepflanzte Sträucher in der Regel nicht mehr versetzt werden können, empfehlen wir, vor dem Pflanzen eine kleine Planskizze anzufertigen und sich zu notieren, welche Pflanze wohin kommen wird.

Je nach Form und Höhe werden Hecken unterschiedlich breit. Auch der Saum, der jede Hecke begleitet, braucht Platz (bis zu 2 Meter). Pflanzen Sie deshalb keine Sträucher zu nahe an die Grundstücksgrenze. Dies gilt insbesondere in kleinen Gärten mit engen Platzverhältnissen.

Planen Sie längs einer Wildhecke oder um eine Strauchgruppe einen Krautsaum vom mindestens 1 Meter Breite, der nur selten gemäht wird. Er ist für zahlreiche Heckenbewohner unentbehrlich, bietet aber auch Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere in der angrenzenden Wiese.

Je nach Pflanzverhältnissen im Garten, den verwendeten Gehölzarten und dem gewünschten Erscheinungsbild einer Hecke oder eines Strauchs werden unterschiedliche Pflanzabstände gewählt.

Geschnittene Hecken können sehr schmal (im Extremfall 20‑50 cm) und entsprechend niedrig gehalten werden. Einige einheimische Wildsträucher ertragen den Schnitt gut. Geschnittene Sträucher und Hecken eignen sich gut für kleine Gärten, Einfassungen und Formhecken. Hier werden vor allem langsam wachsende, kleine Sträucher verwendet und in einem Abstand von 0.5‑1 Meter gepflanzt.

Wo mehr Platz zur Verfügung steht, kommen schneller wachsende und grösser werdende Sträucher zum Einsatz. Wildhecken nehmen, je nachdem wie viele verschieden hohe Sträucher verwendet und wie nahe sie gepflanzt werden, in der Breite 2‑10 m in Anspruch. Wildhecken werden schöner, wenn auf Staffelung und Strukturierung geachtet wird. Einzelne Sträucher dürfen abgesetzt im Vordergrund stehen, oder ein höherer Baum kann in einer Nische der Hecke angeordnet werden. Kleinere Sträucher werden am Heckenrand angeordnet. Pflanzen Sie die Sträucher weiter auseinander (mit einem Abstand von 0.5‑3 m), so bleibt die Hecke längere Zeit lückig und muss weniger oft geschnitten werden.

Wenn Sie Nistplätze für Vögel schaffen möchten, wählen Sie einige Dornensträucher (Hundsrose, Feldrose, Schwarzdorn). Beeren und Früchte liefern auch das beste Winterfutter für Vögel und andere Tiere (Schneeball, Vogelbeere, Holunder, etc.).

Geeignet ist grundsätzlich die gesamte Zeit der Vegetationsruhe, etwa von Mitte Oktober bis Ende April. Bei gefrorenem oder schneebedecktem Boden kann nicht gepflanzt werden.

Wenn Sie der Wildhecke mehr Zeit zum Einwachsen geben wollen, können Sie sogenannte Forstware pflanzen. Wollen Sie bereits in kurzer Zeit einen grösseren Strauch im Garten haben, wählen Sie sogenannte Containerpflanzen mit einem Wurzelballen. Containerpflanzen sind im Vergleich zur Forstware etwas teurer. Oftmals wachsen Forstpflanzen besser als Containerpflanzen an, da sie auf die Verhältnisse am neuen Standort noch flexibler reagieren können.

Die Breite und Tiefe der mit Spaten oder Locheisen hergestellten Pflanzlöcher sollte etwa dem 1.5-fachen Durchmesser der Wurzelballen entsprechen. Verdichteter Boden sollte nach Möglichkeit etwas gelockert werden. Eine spezielle Düngung ist nicht erforderlich, da die Gärten in der Stadt meist sehr nährstoffreich sind. Torf oder torfhaltige Erde ist grundsätzlich nicht zu verwenden, weil durch den Torfabbau unersetzliche Hochmoore zerstört werden. Allenfalls Komposterde verwenden. Kleine Mengen Komposterde können bei der Baumschule der Stadtgärtnerei Luzern am Rotsee gratis bezogen werden (Behälter selbst mitbringen!).

Pflanzen dürfen nicht zu hoch und nicht zu tief ins Pflanzloch gesetzt werden.

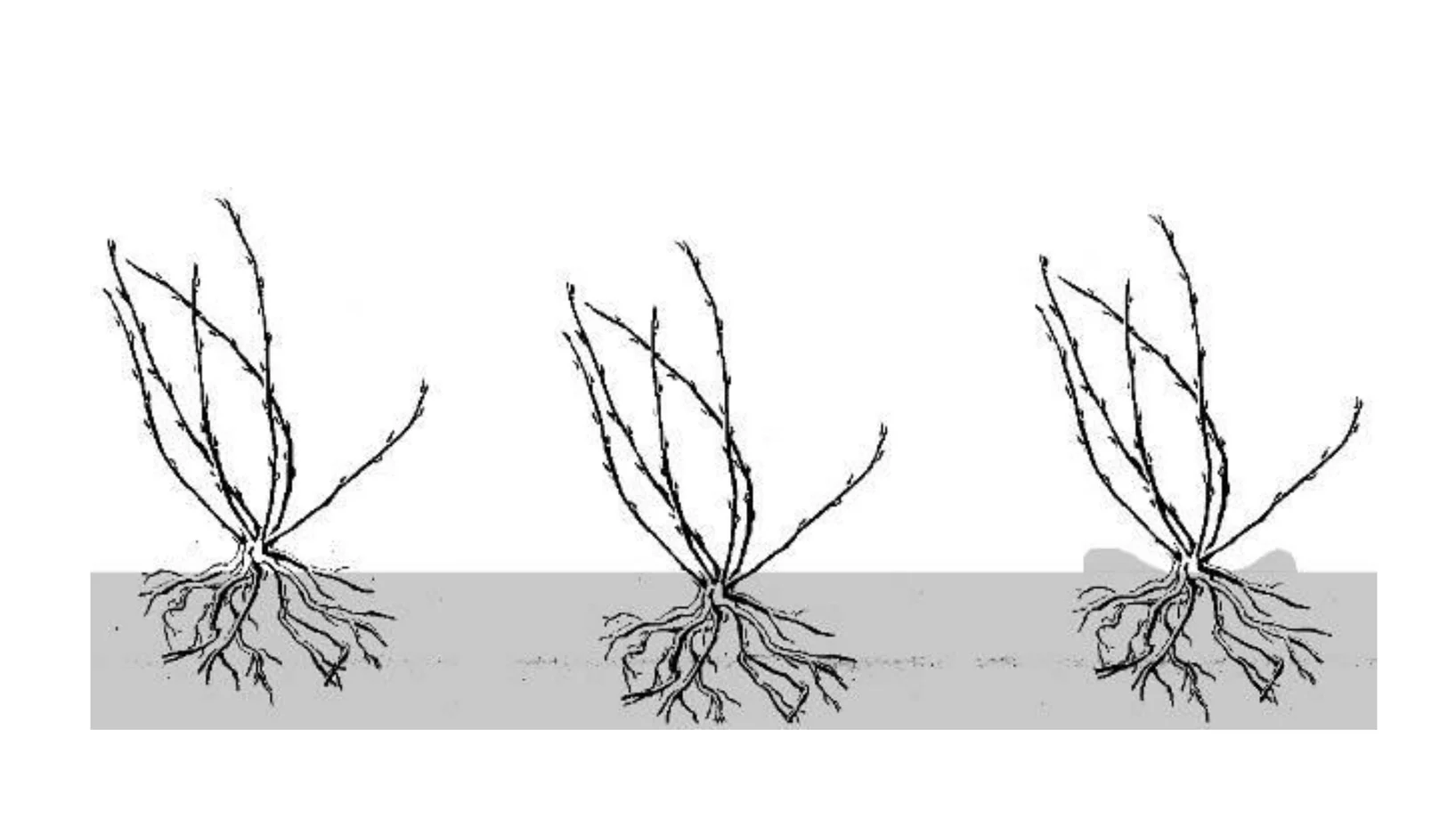

Nachdem die Pflanzen in das Pflanzloch gesetzt wurden, werden die Wurzeln allseitig mit lockerem Boden umgeben, gleichmässig festgetreten und gut angegossen. Verletzte oder zu lange Wurzeln mit einem scharfen Schneidewerkzeug einkürzen. Nach der Pflanzung die Triebe um etwa einen Drittel bis die Hälfte einkürzen. Das fördert die bodennahe Verzweigung und den dichten Wuchs der Sträucher.

Wenn die Pflanzen nicht sofort gepflanzt werden können

Forstgehölze, die keinen schützenden Wurzelballen haben, müssen nach der Anlieferung sofort mit lockerer Erde bedeckt („eingeschlagen“) oder in ein Gefäss mit Wasser getaucht werden. Wichtig ist, dass die Wurzeln stets feucht gehalten werden.

Pflege

Wildsträucher sind meist robust und pflegeleicht. In der ersten Zeit brauchen die jungen Pflanzen etwas mehr Aufmerksamkeit, bis sie gut angewachsen sind und sich am neuen Ort behaupten können. Am Anfang sollte noch hohes Gras ausgemäht oder heruntergetrampelt werden damit die Jungpflanzen genug Licht erhalten. Danach sollte unter den Gehölzen nicht gemäht werden, hier verstecken sich Igel und weitere Kleintiere. Die Sträucher brauchen lediglich alle paar Jahre einen selektiver Pflegeschnitt. Schnell wachsende Gehölze wie Haseln werden stark zurückgeschnitten, langsam wachsende schneidet man nicht. Grundsätzlich sollten grössere Pflegeeingriffe nach Möglichkeit immer im Winterhalbjahr erfolgen. Bei Formhecken muss öfters geschnitten werden. Dabei unbedingt Rücksicht auf Vogelbruten nehmen! Der Pflegeturnus richtet sich vor allem nach der Wüchsigkeit der einzelnen Arten.

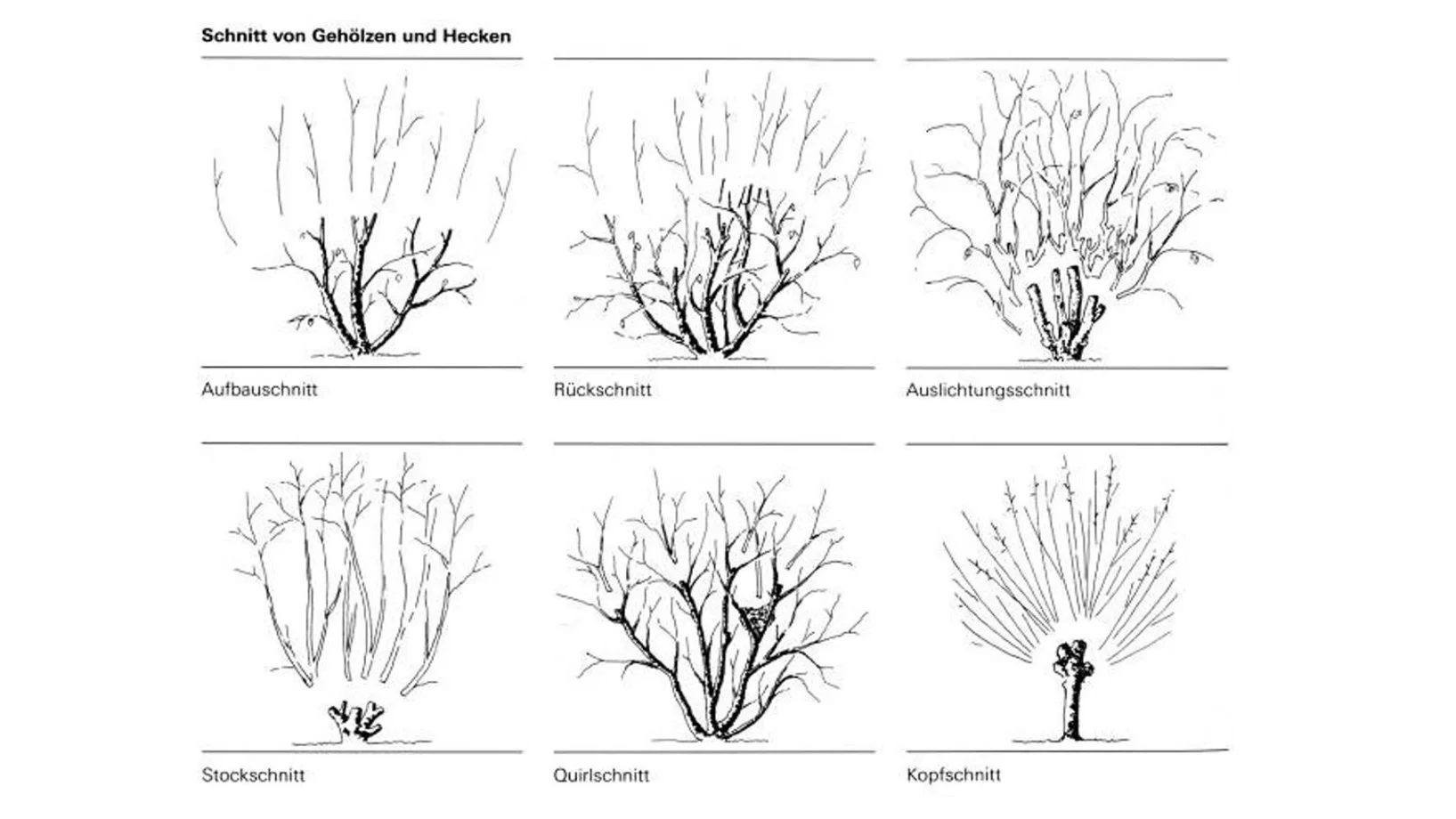

Die häufigsten Schnittmethoden

Aufbauschnitt: In den ersten Jahren nach der Pflanzung wird der Strauch so geschnitten, dass eine regelmässige, meist runde Wuchsform entsteht. Dabei werden überschüssige Triebe entfernt. Insbesondere Wasserschosse und Konkurrenztriebe, erkennbar an der senkrechten Triebstellung, müssen ganz entfernt werden. Der Aufbauschnitt (Erziehungsschnitt) ist dann beendet, wenn die Leitäste kräftig genug sind.

Rückschnitt: Hecken, die niedrig gehalten werden sollen, müssen etwa alle zwei Jahre mit der Heckenschere seitlich und in der Höhe eingekürzt werden. Auf diese Weise entsteht ein sehr dichter Wuchs, der auch Sichtschutz bietet. Ein spezieller Rückschnitt ist der Formschnitt, bei welchem die Hecke in eine künstliche Form gebracht wird. Insbesondere bei sehr engen Platzverhältnissen werden oft blockförmige Hecken verwendet.

Auslichtungsschnitt: Wenn Sträucher zu dicht werden, müssen sie ausgelichtet werden. Dabei werden einige Äste direkt über dem Boden herausgeschnitten. Schwachwüchsige Sträucher wie Kornelkirsche oder Liguster schneidet man zurückhaltender, indem nicht ganze Äste entfernt werden, sondern nur auf kräftige Seitentriebe zurückgeschnitten wird.

Stockschnitt: Diese Methode ist nur für zu dicht gewordene Hecken sinnvoll. Dabei werden die Sträucher knapp über dem Boden abgesägt. Sie schlagen dann von unten her wieder neu aus. Aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, immer einen Teil einer Hecke oder eines Gebüschs „auf den Stock zu setzen“. Achtung: Nicht alle Arten ertragen diese radikale Behandlung!

Quirlschnitt: Werden die Äste stets auf der gleichen Höhe (etwa bei 1 Meter) zurückgeschnitten, entstehen mit den Jahren starke Verästelungen (Quirle). Diese dichten Stellen bieten Vögeln gute und sichere Nistplätze (besonders in Dornengehölzen).

Kopfschnitt: Eine Sonderform ist der Kopfschnitt, der besonders bei sogenannten Kopfweiden angewendet wird. Geeignete Weidenarten werden jedes Jahr auf die gleiche Höhe zurückgeschnitten und bilden neue Triebe. Der „Kopf“ bildet bald Hohlräume und damit Unterschlupf für Tiere. Je nach Wuchshöhe der Weide entstehen strauch- oder baumförmige Kopfweiden.

Beispiele für Kopfweiden:

Strauchförmige Kopfweiden: Grauweide (Salix cinerea), Reifweide (Salix daphnoides), Purpurweide (Salix purpurea). Baumförmige Kopfweiden: Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), Korbweide (Salix viminalis)

Aufbauschnitt: In den ersten Jahren nach der Pflanzung wird der Strauch so geschnitten, dass eine regelmässige, meist runde Wuchsform entsteht. Dabei werden überschüssige Triebe entfernt. Insbesondere Wasserschosse und Konkurrenztriebe, erkennbar an der senkrechten Triebstellung, müssen ganz entfernt werden. Der Aufbauschnitt (Erziehungsschnitt) ist dann beendet, wenn die Leitäste kräftig genug sind.

Rückschnitt: Hecken, die niedrig gehalten werden sollen, müssen etwa alle zwei Jahre mit der Heckenschere seitlich und in der Höhe eingekürzt werden. Auf diese Weise entsteht ein sehr dichter Wuchs, der auch Sichtschutz bietet. Ein spezieller Rückschnitt ist der Formschnitt, bei welchem die Hecke in eine künstliche Form gebracht wird. Insbesondere bei sehr engen Platzverhältnissen werden oft blockförmige Hecken verwendet.

Auslichtungsschnitt: Wenn Sträucher zu dicht werden, müssen sie ausgelichtet werden. Dabei werden einige Äste direkt über dem Boden herausgeschnitten. Schwachwüchsige Sträucher wie Kornelkirsche oder Liguster schneidet man zurückhaltender, indem nicht ganze Äste entfernt werden, sondern nur auf kräftige Seitentriebe zurückgeschnitten wird.

Stockschnitt: Diese Methode ist nur für zu dicht gewordene Hecken sinnvoll. Dabei werden die Sträucher knapp über dem Boden abgesägt. Sie schlagen dann von unten her wieder neu aus. Aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, immer einen Teil einer Hecke oder eines Gebüschs „auf den Stock zu setzen“. Achtung: Nicht alle Arten ertragen diese radikale Behandlung!

Quirlschnitt: Werden die Äste stets auf der gleichen Höhe (etwa bei 1 Meter) zurückgeschnitten, entstehen mit den Jahren starke Verästelungen (Quirle). Diese dichten Stellen bieten Vögeln gute und sichere Nistplätze (besonders in Dornengehölzen).

Kopfschnitt: Eine Sonderform ist der Kopfschnitt, der besonders bei sogenannten Kopfweiden angewendet wird. Geeignete Weidenarten werden jedes Jahr auf die gleiche Höhe zurückgeschnitten und bilden neue Triebe. Der „Kopf“ bildet bald Hohlräume und damit Unterschlupf für Tiere. Je nach Wuchshöhe der Weide entstehen strauch- oder baumförmige Kopfweiden.

Beispiele für Kopfweiden:

Strauchförmige Kopfweiden: Grauweide (Salix cinerea), Reifweide (Salix daphnoides), Purpurweide (Salix purpurea). Baumförmige Kopfweiden: Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), Korbweide (Salix viminalis)

Wohin mit dem Gehölzschnitt?

Ein Teil des Gehölzschnitts kann, zu Haufen aufgeschichtet, in den Pflanzungen belassen werden. Vögel, Igel und viele andere Tiere sind Ihnen dankbar für die neu geschaffenen Unterschlupfmöglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist die Zerkleinerung mit einem Häcksler und die anschliessende Kompostierung. Für Bewohnende der Stadt Luzern bietet das Strasseninspektorat einen kostenlosen Häckseldienst. Weitere Informationen zum Häckseldienst erhalten Sie unter dem Telefon 041 208 78 70.

Bezugsquellen für einheimische Wildsträucher

- Wählen Sie kleinere, 60‑120 cm grosse Sträucher (sogenannte Forstware ohne Erdballen), da kleinere Exemplare meist besser anwachsen und dichter werden.

- Geben Sie bei der Bestellung immer die botanischen Namen an, um sicher zu gehen, dass Sie die einheimische Wildform erhalten. Von einigen Wildsträuchern gibt es züchterisch veränderte Sorten oder nicht-einheimische Arten mit denselben deutschen Namen.

- Lassen Sie sich nicht zu einer Zuchtform überreden, die angeblich genauso wertvoll sei. Bestehen Sie auf der einheimischen Art.

Forstgarten Lobsigen, 3268 Lobsigen, Tel. 031 636 12 30,

[email protected], www.be.ch/forstbaumschulen

Emme-Forstbaumschulen AG, Hauptstrasse 195, 4565 Recherswil

Tel. 032 666 42 80, [email protected], www.emme-forstbaumschulen.ch

Ingold H.U. Forstbaumschulen AG, Haldimoos 15, 4922 Bützberg

Tel. 062 963 12 32, [email protected], www.ingold-forstbaumschulen.ch

Forstbetrieb Luzern Mittelland, Oberdorf 31, 6246 Altishofen, Tel. 062 756 20 82

Sorbus Gehölze: 078 629 44 51, [email protected]; sorbus-gehölze.ch

Wildsträucher Artportraits

Erscheinungsbild: bis 3 m hoher, sommergrüner Rutenstrauch mit vielen, immergrünen Zweigen und nur dünnem Stamm

Blüte: zahlreiche goldgelbe Einzelblüten; blüht Mai‑Juni

Giftigkeit: schwach giftig (Alkaloide)

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt

Frucht: zuerst grüne, danach bräunlich-violette bis schwarze Hülsenfrucht; Aug.‑Okt.; bei trockenem Wetter platzen die reifen Hülsen mit hörbarem Knacken

Standortansprüche: wärmeliebende Art; sonnige Standorte mit eher trockenen, kalkarmen Sand- und Lehmböden; empfindlich auf Staunässe und Frost

Vorkommen in der Region Luzern: sehr selten an besonnten, ausgehagerten Waldrändern. Auch in Gärten vielfach angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in sonnigen Wildhecken und Strauchgruppen (v. a. am Rand), als Einzelstrauch; auch für grössere Pflanzkübel geeignet; als Rohboden-Pionier (Stickstoffsammler über Wurzelknöllchen) und Bodenfestiger (Tiefwurzler) gut für Böschungen geeignet.

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung (z. B. Ameisen); Licht- und Wärmekeimer (langzeitige Samenbank); Vermehrung über Steckhölzer (III-IV) und Stecklinge (VII-VIII) möglich; geringe Stockausschlagsfähigkeit; selten über 10 J.

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung, Nahrung für Säugetiere; Blüten: Pollen für Wildbienen, Hummeln, Ameisen

Verwendung: Arzneipflanze (z. B. Kreislaufstörungen); Zweige dienten früher zur Herstellung von Kehrbesen, Rinde zur Fasergewinnung als Juteersatz und der Farbstoff der Blüten zur Färbung von Stoff und Papier.

Wirkstoffe: in Samen, Blatt und Zweigspitzen: Gerbstoffe, Bitterstoffe, Harze, ätherische Öle

Verwandte Arten: weitere heimische Ginsterarten (v. a. Zwergsträucher)

Erscheinungsbild: 1-2 m hoher, mittelschnell wachsender, buschiger Strauch mit überhängenden, grünen, kantigen Zweigen

Blüte: hellgelbe Blüten mit feinen braunen Streifen; blüht April-Juni

Giftigkeit: Früchte ungeniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt

Frucht: braune, rundliche Hülsen mit dunkelbraunen oder schwarzen Samen; August-Oktober

Standortansprüche: stammt ursprünglich aus Südeuropa; wärmeliebende Licht- bis Halbschattenpflanze; geeignet für trockene, steinige Standorte, bevorzugt kalkreiche, humose Böden; etwas frostempfindlich

Vorkommen in der Region Luzern: sehr selten an steinigen, warmen Abhängen, daneben auch in Gärten vereinzelt angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in sonnigen Wildhecken und Strauchgruppen (vor allem am Rand), als Einzelstrauch; auch für grössere Pflanzkübel geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vermehrung über Steckhölzer (II-IV) und Stecklinge (V-VI) möglich; konkurrenzschwach

Wert für Tiere: Blüten: Pollen und Nektar für Wildbienen, Hummeln und andere Insekten

Verwendung: nichts Näheres bekannt

Wirkstoffe: Blätter: indigoähnlicher blauer Farbstoff

Verwandte Arten: verschiedene, nicht verholzende Wildstauden-Arten

Erscheinungsbild: bis 2 m hoher, mittelschnell und sehr dicht wachsender, feinstacheliger Strauch mit dornig bewimperten Blättern, die büschelartig in den Achseln der Dornen sitzen

Blüte: gelbe Blütentrauben; blüht Mai-Juni

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt; Stockschnitt möglich; durch geringe Schnittempfindlichkeit Formschnitt (Blockhecken) möglich

Frucht: kleine, rote Beeren; August-September; süss-säuerlich schmeckend

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt frische Standorte mit kalkreichen, stickstoffarmen Böden

Vorkommen in der Region Luzern: sehr selten in besonnten, lichten Wäldern, an Waldrändern und in Hecken, daneben auch in Gärten vielfach angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in sonnigen Wildhecken und Strauchgruppen (vor allem am Rand), als Einzelstrauch; auch für grössere Pflanzkübel geeignet; als Rohboden-Pionier und Bodenfestiger (Tiefwurzler) gut für Böschungen geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung (v.a. Vögel und Kleinsäuger); Licht- und Wärmekeimer; Vermehrung über Steckhölzer (VII-VIII) möglich

Wert für Tiere: Blüten: Pollen und Nektar für Wildbienen, Hummeln, Fliegen; Früchte: Nahrung für Vögel, Säugetiere; Deckung für Vögel, Säugetiere

Verwendung: Heilpflanze; Früchte: Kompott, Gelée, Saft; Drechslerholz, Intarsien (gelbes Holz), Färbepflanze

Wirkstoffe: Früchte: Carotinoide, organische Säuren, Vitamin C, Zucker, Pektine; Rinde und Wurzeln: Berberin und andere Alkaloide

Verwandte Arten: zahlreiche Zierarten mit unterschiedlicher Laubfärbung; Thunbergs Berberitze (Berberis thunbergii „atropurpurea“) weit verbreitet; als niedere Formhecke jedoch weniger wertvoll für die Tierwelt

Blüte: grosse Blüten, einzeln oder zu mehreren; Weinrose dunkelrosa bis hellrosa, Feldrose weiss, Hundsrose weiss bis hellrosa, Buschrose hellrosa bis weiss; blüht Juni–Juli

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Pflege: v. a. Rück-, Auslichtungs- und Quirlschnitt; Stockschnitt möglich

Frucht: rote Einzelfrüchte (Hagebutten); August-Oktober

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung; kurzzeitige Samenbank; Vermehrung über Steckhölzer (II-IV) und Stecklinge (VI-VII) möglich, recht konkurrenzstark

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung, Baumaterial für Wildbienen-Brutzellen; Blüten: Pollen für Käfer, Wildbienen; Früchte: Nahrung für Vögel, Säugetiere; Käfer und Wildbienen als Nahrung für Fledermäuse und Vögel

Verwendung: Früchte (Hagebutten): Suppe, Salat, Sauce, Auflauf, Kompott, Pudding, Crème, Konfi, Honig, Mark, Kuchen, Gebäck, Glacé, Tee, Sirup, Most, Wein, Likör

Wirkstoffe:, Früchte: Fruchtsäuren, Fruchtzucker, Lecithin, Kieselsäure, Eisen, Aluminium, Vanillin, reichlich Vitamin C

Verwandte Arten: zahlreiche Wild- und Zierrosenarten

4a. Weinrose (Zaunrose, Apfelrose) (Rosa rubiginosa)

Erscheinungsbild: 2-3 m hoher, schnell wachsender, hochklimmender Wildstrauch mit kurzen, sparrigen Ästen und vielen, grossen, hakigen Stacheln; Blätter duften nach Wein oder Apfel

Standortansprüche: wärmeliebend; Licht- bis Halbschatten; kalkreiche, magere, steinige Lehmböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut in sonnigen Hecken und Weiden

Pflanzorte im Garten: In Wildhecken und Strauchgruppen, an Zäunen und Rankgerüsten; für grössere Pflanzkübel geeignet; als Pionierstrauch und Tiefwurzler mit weitreichenden Seitenwurzeln zur Böschungsbefestigung gut geeignet.

4b. Feldrose (Rosa arvensis)

Erscheinungsbild: schnell wachsender, schlanker Wildstrauch, zumeist mit niederliegenden, kriechenden oder hochklimmenden, bis 3 m langen, grünen Trieben und Ästen; wenige, kleine Stacheln

Standortansprüche: wärmeliebende Art; bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit frischen, basenreichen Lehmböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an sonnigen Waldrändern, in lichten Wäldern und Hecken

Pflanzorte im Garten: In Wildhecken und Strauchgruppen (am Rand); entlang von Zäunen und an Rankgerüsten; auch für grössere Pflanzkübel geeignet.

4c. Hundsrose (Heckenrose, Hagerose) (Rosa canina)

Erscheinungsbild: Bis 3 m hoher, schnell wachsender, gedrungener bis ausladender oder hochklimmender Wildstrauch mit kräftigen Stacheln. Bogenförmige, überhängende Zweige.

Standortansprüche: Wärmeliebende, lichtbedürftige Art, erträgt aber auch etwas Schatten; bevorzugt frische bis mässig trockene Standorte mit basen- und kalkreichen Lehm- und Sandböden (auch mit höherem Steingehalt)

Vorkommen in der Region Luzern: Häufig an zumeist sonnigen Waldrändern, in Hecken und Gebüschen, an Wegrändern und in Weiden; im Siedlungsraum oft angepflanzt

Pflanzorte im Garten: In Wildhecken und Strauchgruppen, an Zäunen und Rankgerüsten, für grössere Pflanzkübel geeignet; als Pionierstrauch und Tiefwurzler mit weitreichenden Seitenwurzeln zur Böschungsfestigung gut geeignet.

4d. Buschrose (Heckenrose) (Rosa corymbifera)

Erscheinungsbild: 2-4 m hoher, schnell wachsender, ausladender oder hochklimmender Wildstrauch mit grossen, hakigen Stacheln

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt kalkreiche, trockene Lehm- und Sandböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an zumeist sonnigen Waldrändern, in Hecken und Gebüschen

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, an Zäunen und Rankgerüsten; geeignet für breite, hohe Hecken; für grössere Pflanzkübel geeignet; als Pionierstrauch und Tiefwurzler mit weitreichenden Seitenwurzeln zur Böschungsbefestigung gut geeignet

Verwandte Arten: zahlreiche Wild- und Zierrosenarten; wird häufig mit Hundsrose verwechselt, liebt aber wärmere Standorte.

Erscheinungsbild: 1‑3 m hoher, langsam wachsender, sehr sparrig verzweigter, stark dorniger Wildstrauch

Blüte: zahlreiche, weisse Einzelblüten, vor dem Blattaustrieb erscheinend; blüht April‑Mai

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Pflege: v. a. Rück-, Auslichtungs- und Quirlschnitt; bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich (Achtung: reagiert mit verstärkter Ausläuferbildung)

Frucht: dunkelblau bis schwarze, lang haftende Steinfrüchte (Schlehe); September‑Oktober; Frucht erst nach dem ersten Frost mild süss, vorher herb zusammenziehender Geschmack

Standortansprüche: etwas wärmeliebende Art; Lichtpflanze; bevorzugt frische bis mässig trockene Standorte mit basen- und kalkreichen Lehm- oder Rohböden (auch mit höheren Steingehalten); wenig empfindlich gegen Hitze, Trockenheit und Frost

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an sonnigen Waldrändern, in Hecken und Gebüschen, als Pionierstrauch an Wegrändern, auf Steinhaufen und in Weiden; insgesamt zurückgegangen (Nährstoffeinträge!), wird wieder vermehrt angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; als Pionierstrauch und Intensivwurzler zur Böschungsfestigung sehr gut geeignet; Vorsicht entlang von Wegen (Wurzelschäden möglich!)

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung; kurzzeitige Samenbank (unter 1 Jahr) ; Vermehrung durch Ausläufer (X-IV) möglich; gut stockausschlagsfähig; starke vegetative Ausbreitung durch Wurzelsprosse (Ausläuferbildung bis zu 10 m)

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Nektar für Schmetterlinge, Fliegen; Früchte: Nahrung für Vögel, Säugetiere; Schmetterlinge und Fliegen als Nahrung für Fledermäuse; Deckung für Vögel und Säugetiere

Verwendung: Früchte: Konfitüre, Kompott, Schnaps, Likör; Holz: Gehstöcke

Wirkstoffe: Blüten: Cyanide; Beeren: Gerbstoffe, Fruchtsäuren/-zucker, Vitamin C

Verwandte Arten: viele Prunus-Arten sind beliebte Obstbäume und -sträucher (z. B. Aprikose, Pfirsich, Pflaume, Zwetschge, Süss-Kirsche) und andere Wildarten (Vogelkirsche, Traubenkirsche)

Erscheinungsbild: bis 6 m hoher, langsam wachsender, sparriger Wildstrauch mit Sprossdornen

Blüte: kleine, gelbgrüne Einzelblüten; blüht im Mai

Giftigkeit: giftig (v. a. Früchte)

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, Quirlschnitt

Frucht: schwarze, beerenartige Steinfrüchte; September‑November; Früchte schmecken zuerst süss, danach allerdings nachhaltig bitter

Standortansprüche: wärme- und lichtbedürftige Art; bevorzugt mässig trockene Standorte mit basenreichen Lehm- und Steinböden (flachgründig); erträgt Hitze und Sommertrockenheit

Vorkommen in der Region Luzern: von der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen in Hecken und Gebüschen, an Trockenhängen, in Magerweiden und an Waldrändern; sehr spärliches Vorkommen

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; als Pionierstrauch und Tiefwurzler (auch Wurzelbrut) zur Böschungsfestigung gut geeignet; aufgrund Giftigkeit nicht für Kinderspielplätze (u.ä. Orte) geeignet; als im Naturraum seltene Art sollte der Kreuzdorn nur sehr zurückhaltend gepflanzt werden

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung (Vögel und Kleinsäuger); vegetative Vermehrung durch Wurzelbrut und Sprossableger; Vermehrung über Stecklinge (VI-VII) möglich; gering stockausschlagsfähig

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Nektar für Fliegen, Schmetterlinge; Früchte: Vögel und Säugetiere

Verwendung: Heilpflanze; Drechslerholz, Färbepflanze (vor allem Saftgrün, Gelb, Rot) für Malerei und Textilien

Wirkstoffe: Rinde und Frucht: Bitterstoffe, Gerbstoffe

Verwandte Arten: z. B. Felsen-Kreuzdorn (Spalierstrauch der alpinen Stufe)

Erscheinungsbild: sommer- bis wintergrüner (v. a. in wintermilden Lagen), bis 5 m hoher, reich verzweigter Wildstrauch, seltener kleiner Baum, langsam bis mittelschnell wachsend

Blüte: dichte, weisse Blütenrispen, intensiver Duft; blüht Mai‑Juli

Giftigkeit: giftig (alle Pflanzenteile)

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, auch Stockschnitt; durch geringe Schnittempfindlichkeit Formschnitt möglich (aber: kaum Blütenbildung)

Frucht: durch hohe Anthocyan-Gehalte schwarze Beeren, bleiben lang am Strauch (Wintersteher); schwarzvioletter, intensiv färbender Saft; ab September

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, basen- und kalkreiche, lockere Lehm- und Tonböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an sonnigen Waldrändern, in Hecken und Gebüschen; vielfach in Gärten angepflanzt (auch Zierformen)

Pflanzorte im Garten: in sonnigen Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; in Form- und Blockhecken; auch in grösseren Pflanzkübeln möglich; als ausläufertreibender Intensivwurzler gut für Böschungen geeignet; aufgrund Giftigkeit nicht für Kinderspielplätze (u. ä. Orte) zu empfehlen

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vogelausbreitung; vegetative Vermehrung über unterirdische Ausläufer (Wurzelschösslinge) und sich bewurzelnde Legtriebe; Vermehrung über Stecklinge (VI-VIII) möglich; gute Stockausschlagsfähigkeit

Wert für Tiere: Blatt: Raupennahrung; Blüten: Pollen und Nektar für Wildbienen und andere Insekten; Früchte: Nahrung für Vögel; Deckung und Nistplätze für Vögel und Säugetiere; Schmetterlinge und Wildbienen als Nahrung für Fledermäuse

Verwendung: Zweige früher als Flechtwerk

Wirkstoffe: Rinde: Gerbstoffe und Harze

Verwandte Arten: verschiedene, grossblättrige Kultur- und Zierformen (v. a. aus Ostasien)

Erscheinungsbild: bis 4 m hoher, langsam wachsender, trichterförmiger, reich verzweigter Wildstrauch; in wintermilden Lagen zuweilen wintergrün; runzlige, behaarte Blätter (Trockenheitsanpassung!)

Blüte: aus zahlreichen kleinen, weissen Blüten zusammengesetzte, 5‑10 cm breite, schirmförmige Trugdolden (= Schneeball!); süsslich duftend; blüht April‑Mai

Giftigkeit: schwach giftig (v.a. Rinde, Blätter und unreife Beeren)

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich

Frucht: Steinbeeren; unreif grün, rot reifend, vollreif schwarz; August‑September; verschiedene Reifestadien in einer Dolde, rote und schwarze Beeren oft zusammen; fade schmeckend, schleimig süsslich

Besondere Kennzeichen: relativ dicke Blätter, vor allem Unterseite dicht graufilzig behaart; grün überwinternd, Herbstfärbung rötlichbraun

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; mässig frische bis mässig trockene, basen- und kalkreiche, steinige Lehm- und Tonböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an sonnigen Waldrändern, in lichten Wälder, Hecken und Gebüschen; viele Vorkommen sind aus Anpflanzungen hervorgegangen

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; auch für grössere Pflanzkübel geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierverbreitung (Vögel und Kleinsäuger); macht Wurzelschösslinge; gut stockausschlagsfähig

Wert für Tiere: Blätter: Nahrung für Käfer; Blüten: Nektar für Käfer, Wildbienen, Fliegen; Beeren: Nahrung für Vögel, Säugetiere

Verwendung und Wirkstoffe: nichts Näheres bekannt

Verwandte Arten: verschiedene Gartenformen; ausserdem zahlreiche exotische Schneeball-Arten, u. a. Runzelblättriger Schneeball

Erscheinungsbild: bis 4 m hoher, vielstämmiger, breitwüchsiger Wildstrauch; junge Zweige mit im Schatten gelblichgrüner Rinde, an der Sonnenseite und vor allem im Herbst und Winter blutrot; sommergrüne Blätter.

Giftigkeit: schwach giftig

Blüte: weisse Blütendolden; blüht im Mai‑Juni

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich; durch geringe Schnittempfindlichkeit Formschnitt (Blockhecken) möglich

Frucht: blauschwarze beerenartige Steinfrüchte auf rotem Stiel; August‑Oktober, manchmal auch über den Winter am Strauch; bitterer Geschmack

Standortansprüche: etwas wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, nährstoff- und basenreiche Lehm- und Tonböden; erträgt Überflutung

Vorkommen in der Region Luzern: häufig in Hecken und Gebüschen, an Waldrändern, in lichten Wäldern und Ufergehölzen; in Siedlungen auf Brachen angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; im Unterstand von Baumgruppen (aber: kaum Blütenbildung); am Ufer von Gartenweihern; auch für grössere Pflanzkübel geeignet; durch Wurzelausläufer gut zur Böschungs- und Hangbefestigung geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung; temporäre Samenbank (weniger als ein Jahr); Vermehrung durch Stecklinge (VI-VII) möglich; starke vegetative Vermehrung durch Ausläuferäste (im Laub leicht bewurzelnd) und Wurzelbrut (bei Pflanzungen zurückhaltend verwenden!); gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Nektar für Fliegen und Wildbienen; Früchte: Nahrung für Vögel; beliebte Deckungspflanze für Wild

Verwendung: Beeren mit viel Nicotinamid (Vitamin), bis zu 30% Öl; Färbepflanze (grau) für Textilien

Wirkstoffe: nichts Näheres bekannt

Verwandte Arten: viele Ziergehölze, u. a. Weisser Hartriegel (invasiver Neophyt)

Erscheinungsbild: bis 6 m hoher, locker verzweigter Wildstrauch oder kleiner Baum

Blüte: kleine, gelbe, vor den Blättern erscheinende Blütenstände; blüht Februar‑April

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich; durch geringe Schnittempfindlichkeit Formschnitt (Blockhecken) möglich

Frucht: kirschenähnliche (Name!), rote, fleischige Steinfrucht; August‑September

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, nährstoff- und basenreiche, lockere Lehmböden

Vorkommen in der Region Luzern: nur angepflanzt; wild v.a. in den Wärmegebieten der Schweiz (z.B. Jura, Tessin)

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch oder -baum; auch für grössere Pflanzkübel und Schnitthecken geeignet; durch Wurzelausläufer zur Böschungs- und Hangbefestigung verwendbar

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Kleinsäuger); Vermehrung durch Wurzelschnittlinge (XI-II) möglich; starke vegetative Vermehrung durch Wurzelsprosse; gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig; wird bis 100 Jahre alt

Wert für Tiere: Blätter und Triebe: Nahrung für Säugetiere; Blüten: Nektar und Pollen für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten; Früchte: Nahrung für Vögel, Säugetiere

Verwendung: Früchte: Sauce, Kompott, Konfitüre, früher Kaffee-Ersatz; Kerne: Rosenkränze; Holz: Schnitzereien, Spazierstöcke, früher auch Lanzenschäfte

Wirkstoffe: Gerbstoffe, Fruchtsäuren, Fruchtzucker, vor allem Vitamin C

Verwandte Arten: z. B. Roter Hartriegel

Erscheinungsbild: 5‑15 m hoher, oft mehrstämmiger, kleiner Baum oder Strauch mit unregelmässiger, eiförmiger Krone; sommergrüne, gefiederte Blätter mit gelber bis tiefroter Herbstfärbung

Blüte: kleine, weisse Blüten in 10‑15 cm breiten Trugdolden; riechen nach Maikäfern; blüht Mai‑Juni

Giftigkeit: Früchte gekocht geniessbar, unreif schwach giftig

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich

Frucht: gelb- bis scharlachrote Beeren; August‑September; bleiben oft bis zum Winter am Strauch

Standortansprüche: Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, basenarme, humose Sand- und Lehmböden; sehr anspruchslos gegenüber Bodensubstrat und Nährstoffversorgung

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut in Waldlichtungen und -schlägen, in lichten Laub- und Laubmischwäldern, an Waldränder und auf Felsen; im Siedlungsgebiet nur angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch, auch für grössere Pflanzkübel geeignet; durch Wurzelsprosse für Böschungs- und Hangbefestigung möglich; aber: kann Feuerbrand übertragen!

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Kleinsäuger); langzeitige Samenbank (über 5 Jahre); macht reichlich Wurzelsprosse; gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig; wird bis 80 Jahre alt

Wert für Tiere: Blüten: Nektar für Wildbienen, Fliegen; Früchte: Nahrung für Vögel, Säugetiere

Verwendung: Früchte: Zierfrucht, Konfitüre; Brantwein

Wirkstoffe: Früchte: Bitterstoffe, Vitamin C

Verwandte Arten: Verschiedene, kultivierte Zier- und Fruchtsorten der Vogelbeere, ausserdem Speierling (Sorbus domestica)

Erscheinungsbild: 10‑15 m hoher, langsam wachsender kleiner Baum oder sparriger, mehrstämmiger Wildstrauch mit rundlicher Krone; junge Zweige mit auffälligen Flügelleisten; sommergrüne Blätter mit intensiver gelber oder roter Herbstfärbung

Blüte: unscheinbare, grünliche Blütenstände; blüht im Mai

Giftigkeit: Früchte ungeniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich; durch geringe Schnittempfindlichkeit für Formschnitt geeignet

Frucht: zweifächrige Spaltfrüchte mit grünen „Propellern“ (Flügelnuss); typischer Schraubenflieger (Hubschrauberprinzip); Drehbewegung beginnt nach etwa 30 cm Fall; September‑Oktober

Standortansprüche: wärmebedürftige Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, lockere, basen- und kalkreiche Lehmböden; gedeiht v.a. in wintermilden Klimalagen (frostempfindliche Art!)

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut in Laub- und Laubmischwäldern, an Waldrändern, in und Gebüschen; im Siedlungsgebiet gelegentlich angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen (auch als „Überhälter“), als Einzelstrauch oder -baum; als Alleebaum; in Schnitthecken

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Windausbreitung; temporäre Samenbank (unter einem Jahr); sehr gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig

Wert für Tiere: Blüte: Nektar für Wildbienen; Wildbienen als Nahrung für Fledermäuse; Deckung für Vögel

Verwendung: Nutzholz, beliebtes Drechslerholz (Maserung); Blutungssaft früher zur Zuckergewinnung genutzt

Wirkstoffe: Nichts Näheres bekannt

Verwandte Arten: Verschiedene, kultivierte Gartenformen (z. B. mit blutroten Blättern); ausserdem Spitz- und Bergahorn

Erscheinungsbild: bis 3 m hoher, breiter Wildstrauch, von Grund aus reichverzweigt, früh austreibende, sommergrüne Blätter

Blüte: kleine, gelblichweisse-rötliche Blütenpaare an den Achseln der Laubblätter; blüht April‑Mai

Giftigkeit: Früchte (schwach) giftig

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt; durch geringe Schnittempfindlichkeit Formschnitt möglich

Frucht: scharlachrote Beeren, paarweise dicht zusammenstehend oder am Grund verwachsen; Juni‑Juli

Standortansprüche: Schatten- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt frische, nährstoff- und basen- reiche, tiefgründige Lehmböden (kalkhaltig); sehr frosthart, erträgt Schatten gut

Vorkommen in der Region Luzern: häufig in Laub- und Laubmischwäldern, an Waldrändern, in Hecken und Gebüschen; im Siedlungsgebiet häufig angepflanzt und verwildert

Pflanzorte im Garten: in eher schattigen Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; sehr gut im Unterstand von Baumgruppen möglich; auch für grössere Balkonkübel sowie Schnitt- und Blockhecken geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Kleinsäuger); temporäre Samenbank (unter einem Jahr); gering stockausschlagsfähig; mittelstark wachsend

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüte: Nektar für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten; Beeren für Vögel und Säugetiere; Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten als Nahrung für Fledermäuse

Verwendung: Nichts Näheres bekannt

Wirkstoffe: Blatt und Blüte: Bitterstoff, Früchte:, Gerbstoffe, Fruchtzucker, Samen: ölhaltig

Verwandte Arten: Schwarze und Alpen-Heckenkirsche (v. a. montane Lagen), daneben zahlreiche weitere Heckenkirschen- und Geissblatt-Arten als Ziergehölze (teilweise als Kletterpflanzen)

Erscheinungsbild: 2‑6 m hoher, aufrecht wachsender Wildstrauch; sommergrüne Blätter mit gelb bis leuchtend roter Herbstfärbung; wintergrüne, durch Korkleisten vierkantige Zweige (= Rutenstrauch)

Blüte: grün-weisse, unscheinbare Einzelblüten; blüht Mai‑Juni; schwach duftend

Giftigkeit: giftig, alle Pflanzenteile (Alkaloide)

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt

Frucht: auffällig rosa-orangefarbene Kapselfrüchte; August‑Oktober

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt frische, nährstoff- und basenreiche, tiefgründige Lehmböden; erträgt aber auch feuchte und mässig trockene Standorte

Vorkommen in der Region Luzern: häufig in Auenwäldern und Bachufergehölzen, an Waldrändern, in Hecken und Gebüschen; in Siedlungen gelegentlich angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; am Ufer von Gartenweihern; aufgrund Giftigkeit nicht für Kinderspielplätze (u. ä. Orte) geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vogelausbreitung; temporäre Samenbank (unter einem Jahr); Vermehrung durch Stecklinge (VI-XI) möglich; bildet gelegentlich Wurzelschösslinge; stockausschlagsfähig; langsam wachsend

Wert für Tiere: Blüten: Nektar für Insekten; Samen: Nahrung für Tiere

Verwendung: Heilpflanze; Holz wurde früher für Garnspindeln verwendet

Wirkstoffe: Früchte: ein chemisch unbekannter Bitterstoff, bis zu 30% Öl, verschiedene Farb- und Gerbstoffe; Wurzelrinde: besonders reich an der kautschuckähnlichen Masse Guttapercha (bis zu 15%)

Verwandte Arten: zahlreiche, als Ziergehölze kultivierte, v. a. aus Ostasien stammende Pfaffenhütchen-Arten, u. a. das immergrüne Japanische Pfaffenhütchen

Erscheinungsbild: bis 4 m hoher, ausladender Wildstrauch mit langen, dünnen und leicht gebogenen Zweigen; sommergrüne Blätter mit weinroter Herbstfärbung; am Blattstiel Nektar ausscheidende Drüsen

Blüte: flache, weisse Trugdolden mit stark vergrösserten (bis 2 cm), sterilen Randblüten (Schauapparat zur Anlockung von Insekten!); wohlriechend; blüht April‑Mai

Giftigkeit: schwach giftig (v.a. Rinde, Blätter und unreife Beeren)

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt

Frucht: scharlachrote Beeren mit rosa Steinkern; ab August; hängen manchmal bis zum nächsten Frühling am Strauch; für Vögel erst nach dem ersten Frost geniessbar

Standortansprüche: etwas wärmeliebende Art; Halbschatten- bis Lichtpflanze; bevorzugt sickerfeuchte, nährstoff- und basenreiche, Lehm- und Tonböden; erträgt kurzzeitige Überflutung

Vorkommen in der Region Luzern: häufig an Waldrändern, in Auenwäldern und Ufergehölzen, in Hecken und Gebüschen; oftmals angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; am Ufer von Gartenweihern; als Intensiv- und Flachwurzler für Böschungen (v. a. mit austretenden Hangwasseraustritten) geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vogelverbreitung; temporäre Samenbank (unter einem Jahr); Vermehrung durch Steckhölzer (XI-III) möglich; macht zahlreiche Wurzelsprosse; gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig

Wert für Tiere: Blüte: Nektar für Käfer, Fliegen; Saft: Nahrung für Blattläuse; Früchte: Nahrung für Vögel und Säugetiere

Verwendung: nichts Näheres bekannt

Wirkstoffe: Rinde, Blatt und Frucht: Bitterstoff; Frucht ausserdem Gerbstoffe

Verwandte Arten: zahlreiche Kultur- und Gartenformen (z.B. var. roseum mit durchwegs vergrösserten, sterilen Blüten)

Erscheinungsbild: zumeist 3‑7 m hoher, aufrechter Wildstrauch mit besenförmig schlanker Krone; sommergrüne Blätter; frische Rinde riecht faul (Name!)

Blüte: weissliche Blütenbüschel; Mai‑Juni; schmecken süsslich-bitter

Giftigkeit: giftig, alle Pflanzenteile

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich

Frucht: zuerst grüne, dann rote, dann reife, schwarze, beerenähnliche Steinfrüchte; August‑September; alle Reifestadien nebeneinander vorhanden

Standortansprüche: anspruchslose Art; Licht- bis Halbschattenpflanze; erträgt staufeuchte bis nasse, nährstoffarme, sowohl basenreiche wie basenarme Standorte, gedeiht aber auch noch auf sehr trockenen Böden; unempfindlich gegenüber Überschwemmung

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut an Waldrändern, an See- und Bachufern, in Ried- und Moorwiesen (hier teilweise als Problempflanze!); im Siedlungsgebiet gelegentlich in Wildhecken angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; am Ufer von Gartenweihern; aufgrund Giftigkeit nicht für Kinderspielplätze (u.ä. Orte) geeignet

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Kleinsäuger); temporäre Samenbank (unter einem Jahr); Vermehrung durch Stecklinge (VI-VII) möglich; vegetative Vermehrung über Wurzelbrut; gut stockausschlagsfähig; mittelstark wachsend

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüte: Nektar für Wildbienen, Fliegen, Schmetterlinge; Früchte: Herbstnahrung für Vögel und Säugetiere

Verwendung: Heilpflanze; Holz wurde früher zu Schiesspulverkohle verarbeitet

Wirkstoffe: Rinde: hauptsächlich Früchte: Fruchtsäuren, Harze, Zucker, Calcium, ätherische Öle, Vitamin C

Verwandte Arten: Kreuzdorn

Erscheinungsbild: bis 4 m hoher Wildstrauch mit überhängenden Zweigen, nur ausnahmsweise baumartig; sommergrüne, gefiederte Blätter; Zweige mit rotbraunem Mark

Blüte: gelbliche, 5‑8 cm lange, traubenförmige Blütenrispen; blüht April‑Mai

Giftigkeit: Früchte roh und unreif giftig, nach dem Kochen bis auf Steinkerne geniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich

Frucht: rote, fleischige Steinfrüchte mit herbem Aroma; Juni‑August

Standortansprüche: Halbschatten- bis Lichtpflanze; bevorzugt frische, nährstoffreiche, kalkarme, lockere Lehmböden (auch steinig)

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut auf Waldschlägen und -lichtungen, in Laub- und Nadelwäldern, an Waldrändern; im Siedlungsgebiet selten angepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch, im Unterstand von Baumgruppen; durch weitstreichendes Wurzelwerk gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vogelausbreitung; langzeitige Samenbank (über 10 Jahre); Vermehrung durch Stecklinge (V-VI) und Steckhölzer (I) möglich; wurzel- und stockausschlagsfähig; mittelstark wachsend

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Pollen für Fliegen und Käfer, Früchte: Nahrung für Vögel und Säugetiere; Schmetterlinge, Fliegen, Käfer als Nahrung für Fledermäuse

Verwendung: Blüten: Tee, Sirup, Saft, Gelée, Beeren: Sirup, Gelée, Crêpes, Speiseöl

Wirkstoffe: Nichts Näheres bekannt

Verwandte Arten: verschiedene Kulturformen (z. B. mit goldgelben Blüten), ausserdem Schwarzer Holunder

Erscheinungsbild: bis 10 m hoher, breit ausladender Strauch oder seltener kleiner Baum; dickere Einzelstämme oft krumm verwachsen; wird bis 80 Jahre alt; sommergrüne, gefiederte Blätter; Zweige mit weissem Mark („Holundermark“)

Blüte: viele kleine, gelblich-weisse Blüten in 10‑15 cm breiten Trugdolden; stark duftend; blüht Mai‑Juli

Giftigkeit: Früchte (gekocht) geniessbar, roh ungeniessbar bis schwach giftig

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt

Frucht: blauschwarze, fleischige Steinfrüchte mit intensiv würzigem Geschmack; August‑September

Standortansprüche: wärmeliebende Art; Licht- bis Halbschatten; Stickstoffzeiger; bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, tiefgründige Lehmböden

Vorkommen in der Region Luzern: häufig auf Waldschlägen und -lichtungen, in Laub- und Nadelwäldern, an Waldrändern, in Hecken und Gebüschen, auch im Siedlungsgebiet weit verbreitet

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch, im Unterstand von Baumgruppen; geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung.

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel, Säugetiere); langzeitige Samenbank (über 150 Jahre); Vermehrung durch Stecklinge (V-VI) und Steckhölzer (I) möglich; gut stockausschlagsfähig; schnellwüchsig

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Pollen für Käfer, Fliegen; Früchte: Nahrung für Vögel; Käfer und Fliegen als Nahrung für Fledermäuse

Verwendung: Blüten: Tee, Sirup, Saft, Gelée; Heilpflanze, Beeren: Sirup, Gelée, Crêpes, Speiseöl; Heilpflanze

Wirkstoffe: Alle Teile: Gerbstoffe; Blüten: ätherische Öle, Schleim; Rinde und Blätter: Harze, Bitterstoffe; Beeren: Fruchtzucker/-säuren, Vitamin B1, B2, C.

Verwandte Arten: Zwei wilde Arten: Roter und Zwerg-Holunder. div. Kulturformen (z.B. mit grossen Früchten, panaschierten od. geschlitzten Blättern)

Erscheinungsbild: bis 6 m hoher, breit aufrecht wachsender, sommergrüner Wildstrauch, seltener bis 9 m hoher Baum

Blüte: männliche Blüten bis fingerlange, walzige, grünliche, stark staubende Kätzchen, weibliche Blüten unscheinbar; blüht Februar‑April

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, auch Stockschnitt gut möglich

Frucht: Haselnüsse zuerst bleichgrün, reif hell- bis rostbraun; August‑Oktober

Standortansprüche: besiedelt ein weites Standortspektrum; Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt frische nährstoff- und basenreiche, humose Lehmböden, kommt aber auch auf Steinböden vor; ist sehr schattenverträglich

Vorkommen in der Region Luzern: sehr häufig und verbreitet, oft bestandsbildend in Hecken und Gebüschen, an Waldrändern, in krautreichen Laubwäldern, auch im Siedlungsgebiet häufigste Wildgehölzart

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch, im Unterstand von Baumgruppen; gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung; als sehr konkurrenzkräftige und sich leicht spontan ansiedelnde Art eher zurückhaltend pflanzen

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Nagetiere); macht einzelne Ausläufer; anfangs mässig wüchsig, später stark treibend; sehr gut stockausschlagsfähig

Wert für Tiere: Blüten: Nektar für Wildbienen; Blätter: Nahrung für Käfer, Raupen; junge Triebe: Nahrung für Käfer; Früchte: Nahrung für Käfer, Vögel, Säugetiere

Verwendung: Haselnüsse: diverse kulinarische Anwendungen

Wirkstoffe: Blätter und Rinde: ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe; Früchte: bis zu 50% fette Öle, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C

Verwandte Arten: mehrere Kulturformen (z. B. Bluthasel); die im Handel erhältlichen Haselnüsse stammen meist von den beiden südeuropäischen Arten Lambertsnuss und Baumhasel

Blüte: Purpurweide: männliche Kätzchen mit hellroten Staubbeuteln; weibliche Kätzchen dunkelrot; Korbweide: männliche Kätzchen mit silberweissen Haaren; weibliche Kätzchen: länglich, grün; Salweide: männliche Kätzchen mit leuchtend gelben Staubbeuteln, weibliche Kätzchen grünlich; blüht März‑April, Salweide März–Mai

Giftigkeit: Früchte ungeniessbar

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, auch Stockschnitt möglich, Kopfschnitt bei Korbweide möglich

Frucht: Purpurweide filzig behaarte Fruchtkapseln; Korbweide kleine Fruchtkapseln; Salweide langgestielte, seidige Fruchtkapseln; flugfähige Samen mit langen, weissen, filzigen Haaren; Juni‑Juli

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Windausbreitung; Vermehrung durch Stecklinge (VI-VIII) möglich; schnellwüchsig; gut stockausschlagsfähig, Korbweide auch stammausschlagsfähig

Wert für Tiere: Saft: Nahrung für Käfer; Blätter: Nahrung für Käfer, Raupen; Kätzchen: erste und wichtige Nahrung im Jahr für Wildbienen, Hummeln; Holz: Entwicklungsort für Käferlarven; gute Deckungspflanze für Vögel, Wild und andere Säugetiere

Verwendung: Heilpflanze; Äste: Flecht- und Bindematerial

Wirkstoffe:, Rinde: Gerbstoffe, Salicin-Glykoside

Verwandte Arten: mehrere Kulturformen und zahlreiche einheimische Strauch- und Baumweiden (z. B. Purpur-, Korb-, Sal-, Silber- und Grauweide)

20a. Purpurweide (Salix purpurea)

Erscheinungsbild: 3-5 m hoher Strauch mit dünnen, biegsamen, anfangs rötlichbraunen Zweigen; schmale, lanzettförmige, bläulich-grüne Blätter

Standortansprüche: Lichtpflanze; als Auenpflanze an wechselnde Feuchte angepasst; bevorzugt feuchte, kalkhaltige, sandige Böden; erträgt kurzzeitige Überschwemmungen

Vorkommen in der Region Luzern: häufig und verbreitet an Bach-, Fluss- und Seeufern, auf zeitweise überschwemmten, nassen Sandbänken; auch im Siedlungsraum auf Brachen, in Gärten und Parkanlagen als Pionierpflanze weit verbreitet

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; an feuchten Stellen und an Gartenweihern; gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung.

20b. Korbweide (Salix viminalis)

Erscheinungsbild: 4-10 m hoher, schnellwachsender Strauch oder kleiner Baum mit schlanken, geraden, bis 2 m langen Zweigen; schmale, lanzettförmige, bis 10 cm lange Blätter

Standortansprüche: Lichtpflanze; als Auenpflanze an wechselnde Feuchte angepasst; bevorzugt kalkhaltige, nährstoffreiche Böden; erträgt kurzzeitige Überschwemmungen

Vorkommen in der Region Luzern: häufig und verbreitet an Bach-, Fluss- und Seeufern; auch im Siedlungsraum häufig gepflanzt

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch; an feuchten Stellen und an Gartenweihern; gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung; geeignet für Flechtwerke und als Kopfweide.

20c. Salweide (Salix caprea)

Erscheinungsbild: 4‑10 m hoher, dickästiger, sommergrüner Strauch oder kleiner Baum mit ovalen Blättern

Standortansprüche: besiedelt ein weites Standortspektrum; Lichtpflanze; vor allem mässig trockenen bis feuchten Böden unterschiedlicher Art (auch Rohböden); frosthart, empfindliche gegenüber Überschwemmung

Vorkommen in der Region Luzern: häufig und verbreitet auf Waldschlägen und -lichtungen, in Hecken und Gebüschen, an Waldrändern; auch im Siedlungsgebiet auf Brachen, in Gärten und Parkanlagen als Pionierpflanze weit verbreitet

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen (z. B. als „Überhälter“), als Einzelstrauch; gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung.

Erscheinungsbild: wintergrüner, 1‑5 m hoher, buschig Wildstrauch, selten (v. a. in wintermilden Lagen) auch baumförmig (bis 10 m); ledrige, glänzende, immergrüne Blätter, v. a. an den unteren Zweigen mit Dornen (Frassschutz); bis zu 300 Jahre alt

Blüte: nach Honig duftende, kleine, weissliche Blüten, büschelig angeordnet; blüht im Mai

Giftigkeit: giftig (Blätter und Früchte)

Pflege: Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt

Frucht: leuchtend rote Beeren, meist bis im Frühling am Strauch

Standortansprüche: Schatten- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt frische bis mässig trockene, mässig nährstoff- und basenreiche, sandige oder steinige Lehmböden; gedeiht v. a. in wintermilden Klimalagen (frostempfindliche Art!)

Vorkommen in der Region Luzern: häufig in Laub- und Laubmischwäldern, an Waldrändern, vereinzelt in Hecken; im Siedlungsgebiet v. a. in älteren Park- und Gartenanlagen oft kultiviert und verwildert

Pflanzorte im Garten: schattige Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch oder -baum; sehr gut im Unterstand von Baumgruppen geeignet; guter Sichtschutz

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vögelverbreitung; Vermehrung durch Stecklinge (III-IV u. VIII-XI) möglich; vegetative Vermehrung durch sich bewurzelnde, herabhängende oder niederliegende, laubbedeckte Zweige sehr gut stockausschlagsfähig; langsamwüchsig

Wert für Tiere: Blüten: Nektar für Wildbienen und andere Insekten; Früchte: Nahrung für Vögel und Säugetiere; gute Deckungspflanze für Vögel und Säugetiere

Verwendung: wie alle immergrünen Arten Sinnbild des ewigen Lebens; liefert gutes Drechslerholz, Rinde früher zu Vogelleim verarbeitet; Zweige für Gestecke, Kranzbinderei

Wirkstoffe: Blatt: Bitterstoff

Verwandte Arten: zahlreiche ähnliche Zierformen mit unterschiedlicher Blattfärbung und -form werden kultiviert

Erscheinungsbild: 5‑18 m hoher, schmalkroniger, dicht belaubter Baum oder grosser Strauch; grüne Blätter mit roter oder gelber Herbstfärbung; Weichholz; wird 60‑80 J. alt

Blüte: hängende, lange, weisse Blütentrauben; intensiv nach Honig duftend; blüht April‑Mai

Giftigkeit: Früchte (ausser Kern) essbar, alle anderen Pflanzenteile giftig

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, auch Stockschnitt möglich

Frucht: rotschwarze Steinfrüchte (kirschenartiges Wildobst); stark riechend; Jul-Aug

Standortansprüche: Halbschattenpflanze; bevorzugt frische bis nasse, nährstoff- und basenreiche Lehmböden; erträgt kurzzeitige Überschwemmungen, aber reagiert empfindlich auf Bodenverdichtungen.

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut in sickerfeuchten Laubmischwäldern, an Waldrändern, Bach-, Fluss- und Seeufern; im Siedlungsgebiet gelegentlich gepflanzt (u.a. als Parkbaum)

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen (z.B. als „Überhälter“), als Einzelstrauch oder -baum; am Ufer von Gartenweihern; gut geeignet zur Böschungs- und Hangbefestigung; aufgrund Giftigkeit nicht für Kinderspielplätze (u.ä. Orte) geeignet; wegen starken Blattlausbefalls ist die Anpflanzung direkt neben Obstbäumen und Gemüsegärten nicht zu empfehlen

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Vogelausbreitung; kurzzeitige Samenbank (über 1 Jahr); vegetative Vermehrung über Wurzelschösslinge und unterirdische Ausläufer; anfangs starkwüchsig; stockausschlagsfähig

Wert für Tiere: Blüten: Nektar für Wildbienen, Fliegen; Blätter: Raupennahrung; Rinde: Nahrung für Käferlarven; Früchte für Vögel und Säugetiere

Verwendung: Früchte: Saft, Kompott, Likör

Wirkstoffe: Stängel: Gerbstoffe; Frucht: Fruchtsäuren, Fruchtzucker, Viramin C

Verwandte Arten: mehrere Kulturformen (z. B. mit rosa Blüten); viele Prunus-Arten sind beliebte Obstbäume und -sträucher (z. B. Aprikose, Pfirsich, Pflaume, Zwetschge, Süss-Kirsche) und andere Wildarten (Vogelkirsche, Schwarzdorn)

Erscheinungsbild: bis 10 m hoher, sommergrüner Strauch oder Baum; v.a. an jungen Trieben mit Sprossdornen; oft weit heruntergezogene Krone; wird bis 100 Jahre alt

Giftigkeit: Früchte geniessbar

Blüte: viele weisse Blütentrugdolden; intensiver Geruch (nach Maikäfern); blüht Mai‑Juni

Pflege: v. a. Rück- und Auslichtungsschnitt, bei älteren Exemplaren auch Stockschnitt möglich; hohe Schnittverträglichkeit; gut für Formschnitt.

Frucht: kleine, rote, beerenartige Apfelfrüchte mit gelben Fruchtfleisch; Sept‑Okt; mehlig, säuerlich-herb; bleiben im Winter lange am Strauch

Standortansprüche: wärmeliebende Licht- bis Halbschattenpflanze; bevorzugt mässig trockene bis frische, basen- und kalkreiche Lehmböden

Vorkommen in der Region Luzern: zerstreut in Hecken, Gebüschen, an Waldrändern und in lichten Laub- und Laubmischwäldern, im Siedlungsgebiet häufig gepflanzt (u.a. in Wild- und Schnitthecken)

Pflanzorte im Garten: in Wildhecken und Strauchgruppen, als Einzelstrauch oder -baum; in Form- und Blockhecken; Wirtpflanze des Feuerbrand-Erregers.

Vermehrung/Konkurrenzkraft: Tierausbreitung (Vögel und Kleinsäuger); Tiefwurzler; mässig schnell wachsend; gut stockausschlagsfähig

Wert für Tiere: Blätter: Raupennahrung; Blüten: Nektar für Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen, Käfer; Beeren: Nahrung für Vögel, Säugetiere; Deckung für Vögel und Säugetiere

Verwendung: Früchte: Konfitüre, gemahlen früher als Mehlersatz, geröstete Kerne früher als Kaffee-Ersatz; Heilpflanze

Wirkstoffe: Hauptsächlich Flavone, ausserdem ätherische Öle und Gerbstoffe

Verwandte Arten: mehrere Kulturformen (u.a. Rotdorn mit roten, meist gefüllten Blüten); ausserdem Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata), der weniger trockene Standorte bevorzugt

Nützliche Informationen

- Knospen und Zweige, J. Godet, Ulmer-Verlag, ISBN 978-3-8001-5778-5

- Lexikon der Forstbotanik, P. Schütt et al. ecomed, ISBN 3-609-65800-2

- Lebendige Naturgärten planen, gestalten, pflegen, P. Richard, AT Verlag, ISBN 3-85502776-5

- Luzern grünt: umweltberatung-luzern.ch/luzerngrünt

- Wildsträucher-Aktionen in Gemeinden: umweltberatung-luzern.ch/wildsträucher

- Wildpflanzen für den Garten: floretia.ch

- Informationen zu einheimischen Wildpflanzen: infoflora.ch

- Merkblatt Hecken, Feld- und Ufergehölze: lawa.lu.ch

- Exotische Pflanzen und einheimische Alternativen: umweltberatung-luzern.ch/neophyten

- Die richtige Art am richtigen Ort: bioterra.ch/wildstraeucher-und-kleinbaeume

- Regionaltypische Gehölze Kanton Luzern: lawa.lu.ch

- Ausführliche Broschüre: Hecken richtig pflanzen und pflegen (PDF)

Herausgeber: Umweltberatung Luzern

Konzept und Text: S. Meyer, M. Kieffer

Bilder: M. Kieffer, gemeinfreie Bilder

Luzern grünt

Kostenlose Gartenberatung und Förderbeiträge der Stadt Luzern

Sie wohnen in der Stadt Luzern? Dann empfehlen wir Ihnen das Projekt «Luzern grünt». Es fördert die Natur auf privaten Grünflächen, in Gärten, auf Balkonen, an Fassaden und auf Flachdächern. Dazu bietet «Luzern grünt» der Stadtluzerner Bevölkerung kostenlose Vor-Ort-Beratungen an. Auch ökologische und stadtklimatische Aufwertungen wie Fassadenbegrünungen und Entsiegelungen werden unterstützt. Daneben werden jährlich kostenlos einheimische Sträucher an die Bevölkerung abgegeben.

Weitere Informationen unter: www.umweltberatung-luzern/luzern-grünt

Kostenlose Gartenberatung und Förderbeiträge der Stadt Luzern

Das Projekt «Luzern grünt» fördert die Natur auf privaten Grünflächen wie Gärten, Balkonen, Fassaden und Flachdächern. Dazu bietet «Luzern grünt» kostenlose Vor-Ort-Beratungen und finanzielle Unterstützung für Entsiegelung und Fassadenbegrünungen an. Ausserdem werden jährlich ausgewählte, einheimische Sträucher kostenlos an die Bevölkerung der Stadt Luzern abgegeben.

Die Natur in der Stadt ist sehr vielfältig: Tiere und Pflanzen können an den unterschiedlichsten Orten Lebensraum finden, sei es in Ritzen zwischen Pflastersteinen, in Nischen an Gebäuden oder in Pflanzkistchen auf dem Fenstersims. Jeder Quadratmeter naturnaher Lebensraum ist wichtig für die Artenvielfalt in der Stadt, jede zusätzliche einheimische Pflanze ergänzt die Vielfalt.

Die Natur in der Stadt hat auch einen grossen Einfluss auf das Stadtklima: Je grüner die Stadt ist, desto weniger heiss wird es im Sommer und umso besser kann Regenwasser versickern. Pflanzen an Fassaden, auf Flachdächern und Terrassen sowie in Innenhöfen sind für das Stadtklima von grosser Bedeutung. Dasselbe gilt für Flächen, die von Beton und Asphalt befreit werden.

Das Angebot richtet sich sowohl an Liegenschaftsbesitzende als auch an Mietende. Machen Sie mit, profitieren Sie von den verschiedenen Angeboten von «Luzern grünt» und fördern Sie die Stadtnatur auf Ihrem Balkon oder in Ihren Garten.

Hinweis

Seit dem 1. Dezember 2023 gibt es zusätzliche finanzielle Anreize für Private, die freiwillig Flächen entsiegeln, Fassaden begrünen oder ihren Garten ökologisch aufwerten wollen.

Weitere Informationen unter: www.umweltberatung-luzern/luzern-grünt