Bauen mit Lehm und Stroh

Schon vor Jahrtausenden wurde mit Lehm und Stroh gebaut. Seit der Industrialisierung verloren die zwei Baustoffe aber immer mehr an Bedeutung. Heute feiern sie ein Comeback und werden als attraktive, moderne Baustoff angesehen. Grund dafür ist, dass sie in grossem Massstab, auf der ganzen Welt mit wenig Umweltbelastung einsetzbar sind.

Inhaltsverzeichnis

Schon vor Jahrtausenden wurde mit Lehm und Stroh gebaut. Seit der Industrialisierung verloren die zwei Baustoffe aber immer mehr an Bedeutung. Heute feiern sie ein Comeback und werden als attraktive, moderne Baustoff angesehen. Grund dafür ist, dass sie in grossem Massstab, auf der ganzen Welt mit wenig Umweltbelastung einsetzbar sind.

Kurzinformationen

Lehm- und Strohbautechniken haben in den letzten Jahren in der Schweiz an Popularität gewonnen. Trotzdem gibt es immer noch einige Mythen und Missverständnisse rund um diese Baumaterialien.

| Positive Faktoren | Negative Faktoren |

|

|

Mythen um Stroh- und Lehmbauten

Ein verbreiteter Mythos ist, dass Stroh und Lehm anfällig für Feuchtigkeit und Schimmel sind. Tatsächlich kann durch den richtigen Einsatz dieser Materialien ein gesundes und atmungsaktives Raumklima geschaffen werden.

Ein weiterer Mythos ist, dass Stroh- und Lehmbauten weniger stabil sind als herkömmliche Gebäude. In Wahrheit können sie eine hervorragende Standfestigkeit aufweisen, besonders wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt werden.

Ein Haus aus Lehm oder Stroh kann eine lange Lebensdauer haben, wenn es ordnungsgemäß gebaut und gewartet wird. Die genaue Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Klima, der Qualität der Baumaterialien und der Bauweise. In der Regel können gut gebaute Lehmbauten mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten.

Nein. Beide Baustoffe müssen vor Regen geschützt werden. Dies ist je nach Baustoff jedoch unterschiedlich. Stampflehm kann beispielsweise durch Einbringen von Kalk- oder Ziegelschichten bereits ausreichend geschützt werden. Es können auch Vordächer oder Holzverkleidungen dienlich sein. Stroh hingegen muss komplett mittels Verputz verdeckt werden.

Die einzige heikle Phase ist in der Austrocknungszeit. Bleibt die Mischung zu lange nass, so kann tatsächlich Schimmel entstehen. Werden die Bauteile jedoch bei deren Erstellung geschützt und trocken gut aus, so fällt nachher kein Schimmel mehr an.

Wird ein Bau fachgerecht ausgeführt, so ist besonders der Stroh durch Verputze lückenlos geschlossen. Mäuse und andere Tiere oder Insekten finden keinen Zugang in den Stroh. Im Gegenteil: Der Stroh ist sehr fasrig und piekst. Dies ist auch für Mäuse etc. nicht sehr angenehm. Styropordämmungen werden viel häufiger von Mäusen, Wespen oder Ameisen besiedelt, da das Material weich, homogen und einfach zum Abbauen ist. Die Erfahrung zeigt, dass Häuser aus Stroh und Lehm weniger befallen werden.

Stroh alleine brennt, solange es nicht verdichtet oder umschlossen ist. Strohballen oder Stroh/Lehm-Gemische verhindern eine Sauerstoff-Zufuhr. Dadurch wird ein Abbrennen verhindert. Das Material kann also unter der Berücksichtigung der Brandschutznormen gut eingesetzt werden.

Die Baustoffe und ihre Eigenschaften

Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der aus Tonmineralien, Sand und Schluff besteht. Er hat hervorragende feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und trägt zur Schaffung eines gesunden Raumklimas bei. Stroh wird als Verstärkungsmaterial verwendet und verbessert die Wärmedämmung und Tragfähigkeit von Lehmbauten.

Natürliche, lokale Ressourcen

Stroh und Lehm kommen auf der ganzen Welt vor. So haben verschiedene Kulturen in unterschiedlichsten Gebieten der Welt ihre eigenen Traditionen mit den natürlichen Materialien entwickelt. Auch die Schweiz hat eine lange Geschichte mit Lehm- oder Strohhäusern. Auch heute wird wieder vermehrt auf diese einzigartigen Baumaterialien zurückgegriffen. Im Kanton Luzern wird Lehm heute noch in Römerswil, Pfaffnau und Inwil abgebaut.

Umweltschonende Ressourcen

Die beiden Baustoffe Strohballen und Stampflehm stechen durch ihre Umweltverträglichkeit heraus. Im Vergleich zu Beton schneidet eine Stampflehmmauer mit doppelter Dicke rund 40% besser ab, als die Betonwand. Die Strohballenwand ist trotz dreifacher Dicke noch immer 20% besser als eine Betonwand, und dämmt gleichzeitig. Die Betonwand muss zusätzlich gedämmt werden.

- 60cm dicke Strohballenwand: 75'594 UBP/m3

- 40cm dicke Stampflehmwand: 64'080 UBP/m3

- 20cm dicke Betonwand: 94'639 UBP/m3

*Je tiefer die UBP (Umweltbelastungspunkte), desto umweltfreundlicher das Produkt.

Der Baustoff Lehm kann zu 100% rezykliert werden. Also können aus alten Mauern neue entstehen. Dazu werden die alten Gemäuer abgerissen, gemahlen und neu gewässert. Die so entstandene Masse kann neu gestampft oder zu Stroh/Lehmgemischen vermengt werden. Strohballen-Wände sind zu 100% biologisch abbaubar; werden die Wände mit mineralischen - also natürlichen - Verputzen verkleidet, so können sie sorgenfrei entsorgt werden.

Für die Strohballen wird am besten auf Roggen- oder Weizenstroh zurückgegriffen. Auch Dinkel oder Gerste eigenen sich gut. Der Rohstoff fällt also in der Lebensmittelproduktion an und kann für das Bauen genutzt werden. Werden Stroh/Lehmgemische erzeugt, so können kürzere Strohhäcksel eingesetzt werden. Strohballen hingegen sind auf lange, unbeschädigte Halme angewiesen. In beiden Fällen muss der Stroh unbedingt trocken sein und darf nicht modrig riechen.

Lokale Ressource mit Aufwertungspotenzial

Durch den Abbau von Lehm entstehen spezielle Zonen, welche seltene Lebensräume und Arten beherbergen. So können die seltenen Gelbbauchunken (eine kleine Amphibienart) neu entstandene Tümpel besiedeln. Auch seltene Reptilien, Libellen und Pflanzen gedeihen in den Abbaugebieten. Die Lehmabbruchkanten dienen Wildbienen, Wespen und anderen Insekten als Baugrube; die Insekten bedienen sich ebenfalls am Lehm und bauen damit das Zuhause für ihre Nachkommen.

Bauphysikalische Eigenschaften

Lehm eignet sich aus verschiedenen Gründen als Baustoff. Sei es als Dämmstoff, Feuchte- und Temperaturregulator oder Schadstoff-Vernichter.

Lehm kann je nach Ausführung bereits eine gute Dämmleistung bringen. Auch ohne Zuschläge wie Stroh erreicht er einen 2.5x besseren Dämmwert als Beton.

| Beton | 2.30 W/mK |

| Stampflehm | 0.93 W/mK |

| Strohlehm | 0.70 W/mK |

| Backstein | 0.45 W/mK |

| Leichtlehmstein | 0.43 W/mK |

Wie sich dies in gesetzeskonformen Wanddicken widerspiegelt, zeigen wir im folgenden Abschnitt.

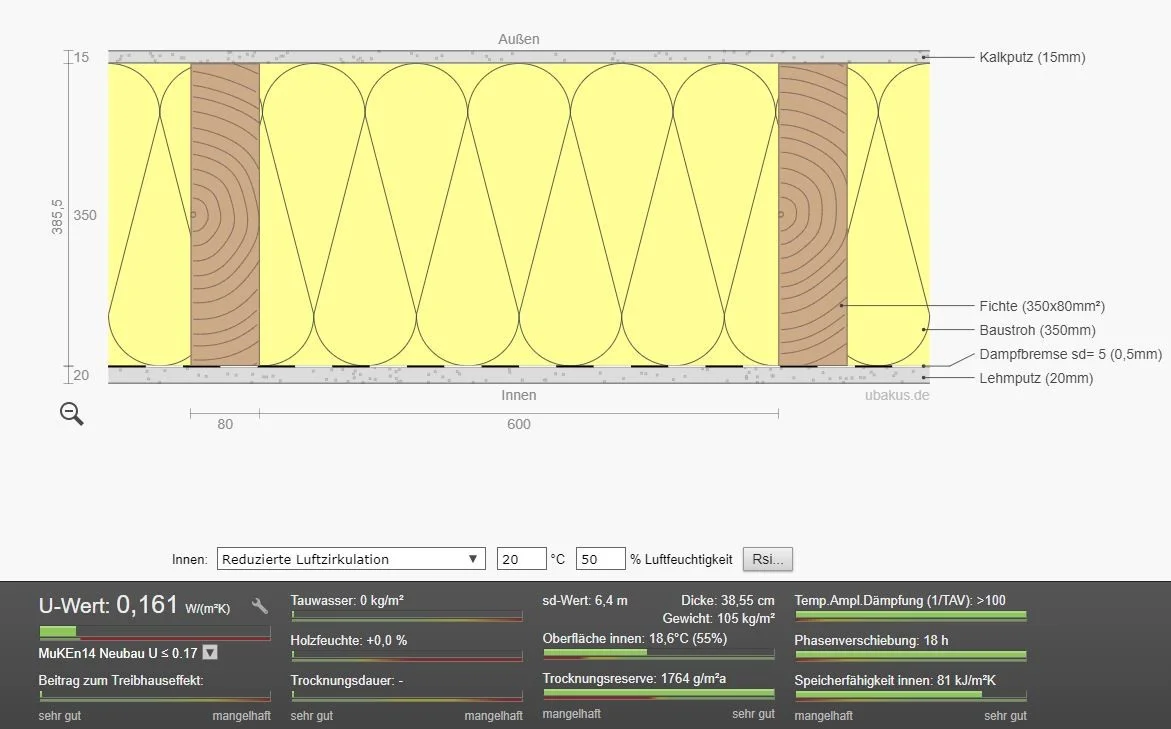

Erstaunlicherweise werden die vom kantonalen Energiegesetz vorgeschriebenen Dämmwerte bereits mit kleinformatigen Strohballen in einer Holzständerwand erreicht (Kleinformat = 35cm, Grossformat = 48cm). Das heisst, dass eine Holzständerwand mit Strohballen ausgedämmt und verputzt die Anforderungen erfüllt. Die Vorteile dieser Konstruktion sind, dass nur wenige Schichten vorhanden sind, kaum eine Austrocknungsdauer von Nöten ist, die Elemente vorgefertigt werden und die Bauzeit verkürzt werden kann. Zudem weist die Konstruktion einen äusserst guten sommerlichen Wärmeschutz mit guter Speicherkapazität und Ökobilanz auf.

Wird ein Umbau geplant, kann davon ausgegangen werden, dass eine Dämmung mit kleinformatigen Strohballen mehr als guten Wärmeschutz leistet.

Lehm ist diffusionsoffen, temperatur- und feuchteregulierend. Diffusionsoffen bedeutet, dass er Feuchtigkeit von innen nach aussen transportieren kann - und umgekehrt. Zudem hat er enorme Speicherkapazitäten. Damit reguliert und stabilisiert er besonders gut die Raumluftfeuchtigkeit und die Raumtemperaturen.

Lehm ist ein Katalysator, da er Schadstoffe aus der Luft absorbieren und unangenehme Gerüche neutralisieren kann.

Baumaterialien aus Stroh und Lehm

Die Einsatzgebiete der beiden Rohstoffe sind sehr vielfältig. Im Verbund oder einzeln können Stroh und Lehm in unterschiedlichsten Funktionen genutzt werden: Sei dies als reiner Lehmputz, als Stroh/Lehm-Gemisch oder als Strohballen. Zudem sind immer mehr vorgefertigte Baustoffe aus Stroh oder Lehm erhältlich. Diese Produkte bieten eine nachhaltige und ökologische Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien.

Lehmbaumaterialien

oder in unseren Breitengraden auch Wellerlehm genannt, ist ein Gemisch aus Lehm und Stroh. Oft wurde dieses Gemisch direkt zur Ausfachung von Holzständerwänden mit dämmender Wirkung verwendet. Heutzutage werden damit eher Leichtlehmsteine oder Verputze hergestellt, welche direkt auf eine Unterkonstruktion aufgetragen werden.

Nasslehm wird Schicht für Schicht in eine Schalung gegeben und gestampft. Durch das Stampfen wird der Lehm sehr dicht, es treten wenig Schwindrisse beim Austrocknen auf und die Festigkeit der Wände ist höher als bei anderen Lehmbauwerkstoffen. Durch die Dichte des Stampflehms bringt er die zusätzliche Eigenschaft der enorm guten Wärmespeicherkapazität mit sich.

werden aus Lehm und Zuschlagstoffen hergestellt. Als Zuschläge dienen Stroh, Holzschnitzel, Blähton oder Perlite. Diese machen die Lehmsteine leichter und erhöhen die Dämmwirkung. Die Festigkeit, also die Belastung auf Druck verringert sich jedoch durch die Zuschläge, womit sie nicht mehr als tragende Wände eingesetzt werden können.

bestehen wie Leichtlehmsteine aus Lehm und Zuschlagstoffen. Die zwischen 1.5 und 2.5 cm dicken Platten werden in Kombination aus Lehm, Schilfrohr- und Jutegeweben hergestellt. Die Gewebe dienen dabei als natürliche Armierung und sorgt für die Stabilität der Platten. Durch die hohe Dichte der Platten sind sie nur schwer entflammbar, weisen einen idealen Schallschutz und gute feuchtigkeits- und temperaturregulierende Eigenschaften auf. Die Platten werden anstelle von Gipsplatten zur Beplankung von Wänden, Vorsatzschalen und Decken im Rauminnern verwendet.

werden aus sehr feinkörnigen Lehmmischungen hergestellt. Die Putze können direkt eingefärbt werden und müssen nicht mehr gestrichen werden. Durch die selbst regulierenden Eigenschaften tragen sie zu einem stabilen Raumklima bei und können unangenehme Gerüche neutralisieren. Das gleiche gilt für Lehmfarben. Kratzer oder andere Gebrauchsspuren können beim Lehmputz zudem einfach mit einem feuchten Schwamm korrigiert werden.

besteht aus fein- bis grobkörnigem Lehm, welcher in diversen Schichten aufgetragen und verdichtet wird. Beim langwierigen Austrocknen entstehen kleinste Schwundrisse, welche anschliessend mit einer Lehmschlämme verschlossen werden. Der fertiggestampfte Boden kann anschliessend geschliffen und versiegelt werden.

Gamechanger im Hochbau - Die Industrialisierung des Stampflehmbaus

Ein Spin-off Unternehmen der ETH Zürich hat den Durchbruch im Hochbau erzielt. Der Ansatz klingt simpel, doch die Wirkung dürfte zukunftsweisend sein: Die Firma rematter entwickelte Holzrahmenelemente, welche mit Lehm gefüllt und per Roboter gestampft werden. Durch diesen Ansatz gelingt es, ein Deckensystem mit 80 % weniger CO₂-Emissionen als Stahlbetondecken herzustellen – mit zusätzlicher CO₂-Speicherung im Holz.

Die vorgefertigten Elemente erfüllen alle Anforderungen an den Brand- und Schallschutz - sei es für Mehr- oder Einfamilienhäuser, Industrie oder öffentliche Hand. Zudem überzeugt die hohe thermische Speichermasse, wie aber auch der hervorragende Feuchteausgleich.

Baumaterialien aus Stroh

Strohballen können zu tragenden Wänden aufgestapelt werden. Die zueinander versetzten Ballen setzen sich innert drei Monaten komplett, sodass nachher keine Risse und Setzungen mehr zu erwarten sind. Diese Setzungen sind natürlich in der Planung einzurechnen.

Die tragenden Wände können auch als Aussenwände zum Einsatz kommen. Wichtig ist dabei die Wahl der Putze. Es dürfen keine organischen oder zementhaltigen Putze zum Einsatz kommen, da diese nicht mit dem Wandmaterial mitarbeiten. Innen sollte zwingend auf Lehm-, aussen auf Kalkputz gesetzt werden.

Strohhäcksel als Einblasdämmung

Wie die bekannte Zellulosedämmung kann auch Stroh in Zwischenschichten (zum Beispiel Ständerbauten) eingeblasen werden. Der Lambda-Wert reicht von 0.43 bis 0.55 W/mK, und schneidet damit etwas schlechter ab als herkömmliche Dämmungen. Gleichwohl überzeugt die Stroh-Einblasdämmung durch die tiefe Umweltbelastung, die gute biologische Abbaubarkeit, die feuchteregulierende Wirkung und die Wärmespeicherkapazität. Auch Decken und Böden können ausgeblasen werden.

Strohballen als Dämmung

Strohballen können auf dem Dach, in Sparrenlagen oder in Ständerkonstruktionen als aussteifende Elemente eingefügt werden. Die Ballen werden beidseitig mit Rauschalungen oder Putzen verschlossen. Werden die Ballen in die Konstruktion eingesetzt, verschliessen sie durch ihr Eigengewicht beim Aufschneiden der Spannschnüre die Hohlräume. Diese Dämmart bewährt sich besonders für Renovationen.

Im Neubau hat sich besonders der Elementbau durchgesetzt, da die Elemente in horizontaler Lage gefüllt und beplankt werden können. Bevor beplankt wird, kann überstehendes Stroh abgesägt werden.

Der Lambda-Wert liegt bei den Strohballen bei 0.49 W/mK.

Wichtig: Diffusionsoffenheit

Bei allen Dämmungen muss auf die Diffusionsoffenheit geachtet werden. Das heisst, dass die Baustoffe in der Reihenfolge von innen nach aussen immer diffusionsoffener werden müssen; also immer mehr Feuchtigkeit durchlassen. Für eine eigene Vorabschätzung kann die Webseite u-wert.net weiterhelfen.

Strohdächer waren in Europa einst weit verbreitet. Da diese jedoch alle 15-30 Jahre ersetzt oder saniert werden müssen, sind die Unterhaltskosten hoch und die alte Technik leider nicht sehr attraktiv. Vereinzelte Kulturerben, wie das Strohdachhaus Leimbach im Aargau, erinnern uns an alte Zeiten.

Kosten

Die Kosten für den Bau mit Lehm und Stroh können je nach Projekt variieren. In einigen Fällen können sie etwas höher sein als bei herkömmlichen Baumaterialien. Allerdings können Einsparungen bei den Heizkosten und langfristige Energieeffizienzvorteile die anfänglichen Investitionen ausgleichen.

Besonders Stampflehmbauten fallen teurer als ihre konventionellen Gefährten aus. Der Grund liegt an der aufwändigen Handarbeit des Stampfens. Dafür bieten die Ästhetik, die Ökologie und das Raumklima besondere Vorteile.

Bei allen Varianten ist klar: Je grösser die Eigenleistung der Handwerksarbeiten, desto grösser das Einsparpotential. Nichtsdestotrotz sollte jedes Bauvorhaben von Fachpersonen begleitet werden.

Statik

Lehm- und Strohbautechniken bieten eine gute Erdbebensicherheit, insbesondere wenn das Gebäude von Fachleuten entworfen und entsprechend den geltenden Bauvorschriften ausgeführt wird. Mehrstöckige Gebäude aus Lehm und Stroh sind ebenfalls möglich, erfordern jedoch eine sorgfältige statische Berechnung und Planung.

Erdebensicherheit

Jeder Baustoff kann zu erdbebensicheren Gebäuden geformt werden. Die Bauform ist aber ausschlaggebend: Runde, kuppelförmige Bauten mit dicken Mauern können die Schwingungen von Erdbeben am besten ableiten und bleiben von sich aus bestehen. Werden rechtwinklige Formen bevorzugt, ist eine Aussteifung oder ein Verbund mittels Holz, Beton oder Eisen fast unerlässlich. Besonders die Ecken und Öffnungen in den Mauern sind anfällig auf Risse und Beschädigungen.

Mehrgeschossiges Bauen

ist mit allen Baustoffen möglich. Der Strohballenbau ist jedoch nur bis zu drei Geschossen stapelbar und erreicht gerne eine Wandstärke von 80 bis 100cm.

Die mit Stroh ausgefachte Holzständer-Konstruktion könnte grundsätzlich Hochhaus-Höhe erreichen. Der Brandschutz würde in diesem Fall jedoch sehr aufwändig werden.

Lehmbauten können ebenfalls mehrgeschossig sein. Im Nahen Osten gibt es reine Lehmbauten, welche mehrere Geschosse hoch und mehrere Jahrhunderte alt sind. Die Mauern sind jedoch teils mehrere Meter dick. In Deutschland steht das aus dem Jahr 1826 höchste Lehmhaus der Welt.

Historische und aktuelle Beispiele

In der Schweiz gibt es sowohl historische als auch aktuelle Beispiele für den Einsatz von Lehm und Stroh im Bauwesen. Historische Lehmbauten wie die Lehmhäuser im Emmental oder die Strohdächer in alpinen Regionen zeugen von der langen Tradition dieser Bautechniken. Heute werden in der Schweiz immer mehr Gebäude mit Lehm und Stroh errichtet, darunter Wohnhäuser, Schulen und Gewerbegebäude.

Historische Bauten

- Grosse Moschee von Djenné, Mali

- Pisé-Haus, Weilburg

Moderne Bauten

In der Schweiz gibt es sowohl historische als auch aktuelle Beispiele für den Einsatz von Lehm und Stroh im Bauwesen. Historische Lehmbauten wie die Lehmhäuser im Emmental oder die Strohdächer in alpinen Regionen zeugen von der langen Tradition dieser Bautechniken. Heute werden in der Schweiz immer mehr Gebäude mit Lehm und Stroh errichtet, darunter Wohnhäuser, Schulen und Gewerbegebäude.

Historische Bauten

- Grosse Moschee von Djenné, Mali

- Pisé-Haus, Weilburg

Moderne Bauten

Nützliche Informationen

Lehmbau

- Lehmbauarbeiten, Kurt Schönburg, Din E.V., Beuth Praxis, ISBN 978-3-410-26913-7

- Massivbauweise mit Lehm, Dietmar Schäfer, essentials, ISBN 978-3-658-35318-6

- Bauen mit Leichtlehm, Franz Volhard, Birkhäuser Verlag GmbH, ISBN 978-3-0356-2402-1

- Lehmputze und ihre Anwendungen, Dietmar Schäfer, essentials, ISBN 978-3-658-37515-7

- Gewerbebauten in Lehm und Holz, Sabine Djahanschah, Detail, ISBN 978-3-95553-506-3

- Lehmbaukultur, Jean Dethier, Detail, ISBN 978-3-95553-490-5

Strohbau

- Handbuch Strohballenbau, Minke, GernotKrick, Benjamin, Ökobuch Verlag GmbH, ISBN 978-3-936896-78-7

- Strohboid, Schade, MaximilianWalter, Fritz, AV Akademikerverlag, ISBN 978-6202214131

- Neues Bauen mit Stroh in Europa, Gruber, AstridGruber, HerbertSantler, Helmuth, Ökobuch Verlag GmbH, ISBN 978-3-936896-68-8

Herausgeber: Umweltberatung Luzern

Konzept und Text: T. Ammann

Bilder: T. Ammann, Atelier SCHMIDT GmbH