Bauen mit Weiden

Dieser Artikel steht als Stichwortbroschüre im Format A5 zum Download bereit. Verwenden Sie ein PDF anstelle eines Drucks, der Umwelt zuliebe. Drücken Sie dazu CTRL+P und wählen das Format A5.

Bauen mit Weiden ist eine faszinierende, vielfältige Arbeit. Das wussten schon unsere Vorfahren. Weidenruten wurden schon während Tausenden von Jahren für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt: Zäune, Körbe, Wände, Möbel - die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Das Material ist nachwachsend und nach Gebrauch kompostierbar.

Inhaltsverzeichnis

Kurzinformationen

Weiden sind für Insekten sehr wertvoll - sie blühen früh und liefern dann schon Pollen und Nektar. Bei vielen Schmetterlingsraupen sind auch die Blätter als Nahrung sehr beliebt. Beispiele sind Trauermantel, Grosser Schillerfalter oder grosser Fuchs.

Mit Weiden können in kurzer Zeit viele verschiedenen Dinge gebaut werden: Sichtschutzwände, Lauben, Häuschen, Zäune, Hochbeete und mehr. Man kann lebende oder tote Gebilde erstellen. Gebilde aus lebenden Weiden sollten einen sonnigen Platz erhalten, müssen anfangs gut gewässerte werden und brauchen jährliche Pflege.

Für das Bauen mit Weiden braucht es keine Baubewilligung, das Material ist oft kostenlos und es entsteht kein Abfall.

Als Baumaterial werden ein- bis zweijährige Weidenruten verwendet, diese stammen traditionell von Kopfweiden. Anfragen können Sie auch beim lokalen Werkdienst.

Geschnitten werden die Ruten wenn die Weiden keine Blätter haben (Okt bis März), sie können auch noch eine gewisse Zeit zwischengelagert werden.

Die Ideale Zeit zum Bauen ist der frühe Frühling bis etwa Anfangs April, bevor die Weiden austreiben.

Bauen mit Weiden ist eine faszinierende, vielfältige Arbeit. Das wussten schon unsere Vorfahren. Weidenruten wurden schon während Tausenden von Jahren für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt: Zäune, Körbe, Wände, Möbel - die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Das Material ist nachwachsend und nach Gebrauch kompostierbar.

Weiden sind sehr wertvoll für die Biodiversität!

Weiden sind einheimische Wildgehölze und wachsen bei uns in rund 30 Arten: von mächtigen Bäumen über Sträucher bis zu kriechenden Zwergformen gibt es alle Varianten. Typische Lebensräume sind Gewässerufer, Wälder und bei den "Kriechweiden" die Alpen. Gleichzeitig sind Weiden Kulturpflanzen. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Weidenzweige für Flechtwerk wie Körbe und Zäune. Auch für Gewässerverbauungen werden gerne Rutenbündel benutzt welche "Faschinen" genannt werden. Die Weidenbäume, die der Gewinnung von Flechtruten dienten wurden in einer besonderen Art geschnitten, so dass im Laufe der Jahre imposante Kopfweiden entstanden. Weiden - ob als frei wachsendes Gehölz oder als Kopfweide - sind für eine sehr grosse Anzahl von Tieren besonders wertvoll: die Weidenkätzchen liefern Insektennahrung schon früh im Jahr, die raue Borke bietet Raupen und Larven Unterschlupf, das weiche Holz ist beliebt bei Käfern und Ameisen und die Blätter sind Nahrung für zahlreiche Schmetterlingsarten. Hohle Stämme beherbergen Fledermäuse, Brutvögel und Kleinsäuger.

Kunstwerke aus lebenden oder toten Weidenruten

Es können zwei Arten der Verarbeitung der Weidenruten unterschieden werden:

- Wenn die Ruten in feuchten Boden gesteckt werden schlagen sie wieder Wurzeln und bekommen Blätter und Blüten (Weidenkätzchen). Diese Gebilde wachsen weiter und brauchen jährliche Pflege. So entstehen grüne Häuschen, Tipis, Lauben, Zäune, Labyrinthe, Tunnel, Türme, Bögen, Velounterstände, Kathedralen und vieles mehr. Neu gewachsene Zweige werden abgeschnitten oder ins Kunstwerk eingeflochten.

- Werden die Ruten trocken verarbeitet sterben sie ab und ergeben Flechtwerk für die unterschiedlichsten Zwecke. Das bekannteste Beispiel dafür sind Körbe. Diese Technik kann aber auch für Sichtschutzwände, Zäune, Hochbeete und Skulpturen verwendet werden. Werke die der Witterung ausgesetzt sind zerfallen innerhalb von etwa zehn Jahren. Körbe, die im Trockenen aufbewahrt werden können Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauern.

"Bauen" ohne Baubewilligung

Da die Gebilde aus Weiden nicht als Bauten gelten braucht es dafür auch keine Baubewilligung. Die Grenzabstände für Gehölze müssen aber beachtet werden um Konflikte mit der Nachbarschaft zu vermeiden. Wichtig ist ein sonniger Platz mit genügend Feuchtigkeit. Muss ein Gebilde später wieder entfernt werden, können alle Stämmchen bodeneben abgesägt und die nachwachsenden, weichen Triebe von Hand, mit der Sense oder mit dem Rasenmäher abgeschnitten werden. Nach einigen Wochen sterben die Pflanzen ab und die Wurzeln verrotten im Boden.

Kleinere Projekte lassen sich gut selber realisieren, für grössere Gebilde engagiert man am besten einen Naturgartenbetrieb mit Erfahrung im Weidenbau.

Weidenbauten Praxistipps

Bauten aus Weiden benötigen einen hellen und feuchten Standort, der konkurrenzfrei ist. Also die Weiden nicht unter Bäume setzen, sie wachsen sonst nur spärlich und wenden sich einseitig dem Licht zu. Es braucht keine Baubewilligung, es gelten die Grenzabstände für Hecken und Bäume.

Weidenruten können während der ganzen Vegetationsruhe, wenn die Weiden kein Laub haben (Oktober bis März) geschnitten werden. Geschnittene Ruten können noch eine Weile zwischengelagert werden an einem kühlen schattigen Ort unter feuchten Tüchern. Es vereinfacht die Handhabung wenn die Ruten zu Bündeln mit gleicher Anzahl Äste zusammengebunden werden.

Als idealer Zeitraum zum Bauen mit lebenden Weiden gilt Februar bis März (April). Danach wird es in der Regel zu heiss und die Stecklinge wachsen nicht mehr an.

Gebilde aus toten Weidenruten können ganzjährig erstellt werden.

An vielen Bächen wachsen Weiden. Ideal für Weidenbauten sind Kopfweiden weil sie viele unverzweigte feine Weidenruten tragen. Wenn man Weidenruten sucht wendet man sich als erstes an den gemeindeeigenen Werkhof oder Forstbetrieb. Diese schneiden im Rahmen von Pflege- und Unterhaltsarbeiten viele Weiden und geben diese oft unkompliziert und kostenlos ab. Anfragen kann man auch bei lokalen Wuhrgenossenschaften, bei Gemeindeverwaltungen, bei Privaten, Gartenbaubetrieben oder bei Landwirtschaftsbetrieben. Alle Gehölze gehören jemandem, bevor man einen Zweig abschneidet muss man die Grundeigentümerschaft fragen! Sinnvoll ist es, das Material aus der Nähe zu beschaffen. So wird auch der Transportaufwand minimiert. Wird man nicht fündig versucht man es auf der Weidenplattform Salix.ch.

Verarbeiten Sie die geschnittenen Weidenruten möglichst sofort. Falls Sie die Zweige eine Weile lagern müssen, legen Sie diese in den Schatten an eine windgeschützten Stelle und bedecken sie die Ruten mit feuchtem Laub, Wiesenschnittgut oder einem feuchten Tuch.

Für das Bauen mit Weiden benötigen Sie folgendes Werkzeug: Handsäge, Baumschere, Schaufel, Pickel, Spaten, Locheisen, Bindematerial (z. B. Draht, Armierungseisen-Bindedraht, Kokos- oder Hanfschnur), Weidenruten.

Gerade, lange Ruten von regelmässig geschnittenen Weiden eignen sich am besten. Schmalblättrige Weiden-Arten eignen sich besser als breitblättrige. Für feine Arbeiten ideal sind Purpur-, Korb- und Bruchweide. Für grössere Bauten und Werke eignen sich auch Silber-, Grau- und Reifweiden.

Wässern Sie die frisch gesteckten Ruten zwei- bis dreimal in der Woche, wenn es nicht ausgiebig regnet. Sollte das Frühjahr besonders warm und trocken werden, bedecken Sie das Weidenhäuschen mit leichtem Jutegewebe, bis die Ruten angewachsen sind.

Pflanzenschutz ist kaum nötig, am ehesten wenn die Weiden noch jung sind. Bei starkem Blattlausbefall hilft Schmierseifenwasser oder die Triebspitzen können von Hand ausgeknipst werden. Der Weidenbohrer (eine Nachtfalter-Art) bohrt zwar grosse Löcher ins Holz, er ist aber keine Gefahr für die Weiden.

Spriessende Seitentriebe flechten Sie in das Bauwerk ein, ohne sie zu knicken, dann wird das Weidenhäuschen schön dicht. Durch Ausklemmen der Triebspitzen im zeitigen Sommer kann man das Spitzenwachstum bremsen.Einmal im Jahr, zwischen Oktober und März, schneiden Sie stark nach aussen wuchernde Triebe mit der Heckenschere auf 10 cm Länge zurück.

Selbst wenn einige Ruten nicht austreiben, ist der Weidenhausbau nicht missglückt. Säen Sie an dieser Stelle Feuerbohnen oder setzen Sie schnellwachsende Kletterpflanzen wie zum Beispiel Hopfen, Zaunwicke oder Wald-Platterbse aus. Sie begrünen mit ihren Ranken die toten Ruten. Im nächsten Frühjahr ersetzen Sie die Kletterpflanzen durch frische Weiden.

Gebilde aus toten Weidenruten brauchen keine Pflege, sie zerfallen im Freiland nach etwa zehn Jahren.

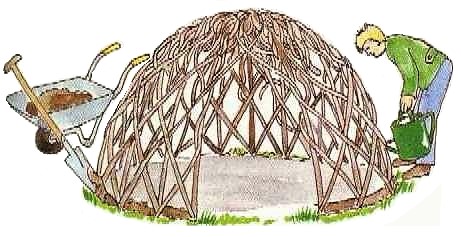

Bauanleitungen

Benötigtes Material für ein einfaches Iglu mit zwei bis drei Metern Durchmesser: etwa 25 Gerüstruten 2-3 cm stark und 4-5 m lang, 50 Flechtruten 1-2 cm stark und 3-4 m lang. Werkzeug: Handsäge, Baumschere, Schaufel, Pickel, Spaten, Locheisen, Bindematerial (Draht, Kokos- oder Hanfschnur).

| Schritte | |

| 1. Ideen sammeln | |

| 2. Weiden-Bezugsquelle suchen | |

| 3. Ruten schneiden | |

| 4. Ruten sortieren | |

| 5. Seitentriebe wegschneiden | |

| 6. Objekt ausstecken, Grösse bestimmen | |

| 7. Einen Graben spatentief ausheben | |

| 8. Mit Locheisen zusätzlich eine Rinne vertiefen | |

| 9. Gerüst-Ruten einstecken | |

| 10. Gerüst zusammenbinden | |

| 11. Feinere Ruten einstecken |  |

| 12. Die feinen Ruten schräg einflechten | |

| 13. Überstehende Seitentriebe wegschneiden | |

| 14. Nach Gutdünken das Geflecht verfeinern | |

| 15. Eventuell Bewässerungsschlauch ein legen | |

| 16. Graben auffüllen und leicht andrücken | |

| 17. Wässern, im ersten Frühling und Sommer muss sehr gut gewässert werden, damit die Weiden nicht austrocknen und absterben! Auch im ersten Winter hin und wieder wässern. |  |

Umrandungen von Hochbeeten können in jeder erdenklichen Form und Höhe gebaut werden. Benötigtes Material: Gerüstpfosten aus Hasel oder anderem harten Holz (nicht Weiden verwenden, diese würden bei Bodenkontakt wieder austreiben). Der Abstand sollte etwa 50 cm betragen. Entsprechende Menge gerade unverzweigte Weidenruten, je nach gewünschtem Bauwerk feiner oder gröber. Falls gewünscht kann ein Vlies aus Wolle oder Jute zum seitlichen Auskleiden des Hochbeetes verwendet werden. Empfehlenswert ist auch ein Mäuseschutzgitter für den Boden.

| Schritte | |

| 1. Form definieren | |

| 2. Weiden-Bezugsquellen suchen | |

| 3. Ruten schneiden | |

| 4. Ruten sortieren | |

| 5. Seitentriebe der Ruten abschneiden | |

| 6. Mäusegitter einlegen | |

| 7. Dem Rand des Hochbeetes entlang Pfosten einschlagen |  |

| 8. Ruten zwischen den Pfosten einflechten, immer einmal vor und einmal hinter dem Pfosten durch, bei der nächsten Reihe wechseln |  |

| 9. Geflochtene Ruten gut zusammenschieben |  |

| 10. Überstehende Ruten einkürzen | |

| 11. Hochbeet falls gewünscht mit Vlies auskleiden | |

| 12. Hochbeet mit Komposterde füllen und bepflanzen. |  |

Keine Angst vor Weidenbauten

Wer ein Weidenhäuschen erstellen will, hört oft Vorurteile gegenüber Weiden. Weiden würden den Boden austrocknen oder man werde Weidenwurzeln nie wieder los. Rasch wachsende Weiden breiten sich zwar aus und entziehen dem Boden recht viel Wasser und Nährstoffe, aber da sie als Pioniergehölz nicht besonders alt werden, ist ein Weidenbauwerk ein vergängliches Werk. Muss ein Gebilde später wieder entfernt werden, können alle Stämmchen bodeneben abgesägt und die nachwachsenden, weichen Triebe von Hand, mit der Sense oder mit dem Rasenmäher abgeschnitten werden. Nach einigen Wochen sterben die Pflanzen ab und die Wurzeln verrotten im Boden.

Kopfweiden

Werden einer Weide die Ruten regelmässig an derselben Stelle geschnitten, entsteht mit der Zeit ein kopfartiges Gebilde, was der Schnittform den Namen „Kopfweide“ brachte. Kopfweiden sind ein traditionelles Element vieler Kulturlandschaften. Die Weidenruten wurden von der Bronzezeit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts insbesondere zum Binden und Flechten genutzt. Ältere Kopfweiden finden wir heute – wenn überhaupt noch – entlang von Wassergräben, kleinen Bachläufen und Garteneinfriedungen.

Wer hat sie erfunden?

Der Biber. Denn der Biber bevorzugt Weiden und andere Weichhölzer als Nahrung. Dabei setzt er sich auf die Hinterbeine und nagt mit seitlich geneigtem Kopf die Triebe ab. Die Triebe wachsen nach und bilden ein kopfartiges Gebilde. Ob in früheren Epochen die Menschen diese Technik von den Bibern abgeschaut haben, ist nicht überliefert.

Kopfweiden als Kleinstlebensraum für Tiere

Neben dem Nutzen für den Menschen bieten Kopfweiden einen willkommenen, vielfältigen Kleinstlebensraum für verschiedene Tiere: Nischen für Höhlen bewohnende Vögel und Fledermäuse sowie Nahrung für rund 1000 Insekten.

Weil das Weidenholz bis ins Innere weich bleibt und dadurch gegen Fäulnis und Insektenfrass kaum geschützt ist, profitieren davon zahlreiche Käferarten (u.a. Rosenkäfer, Weberbock und Moschusbock), Schmetterlinge wie der Weidenbohrer und Ameisen, die im weichen Holz und im Mulm leben. Zudem haben sich zahlreiche Schmetterlingsarten wie der Trauermantel und der Grosse Schillerfalter auf Weidenblätter spezialisiert. Die früh blühenden Weiden werden von Wildbienen rege als Nektarquelle genutzt. Es erstaunt nicht, dass Fledermäuse, Spechte und Baumläufer von diesem reich gedeckten Tisch mit Insektennahrung profitieren. In den Nischen und Löchern der knorrigen Köpfe alter, hochstämmiger Kopfbäume finden Höhlenbrüter wie Steinkauz, Hohltaube, Wendehals und Gartenrotschwanz aber auch Fledermäuse Unterschlupf. Das dichte Astgewirr bietet ebenfalls gute Nist- und Ruheplätze.

Anzucht und Pflege der Kopfweiden

Man kann selber eine Kopfweide aus einem Steckling ziehen. Sehr gut geeignete Arten sind Silber-, Purpur- oder Korbweide. Dazu von einer schmalblättrigen Weidenart eine kräftige, unverzweigte, zirka 1-3 m lange Weidenrute in die Erde stecken und gut feucht halten. Um eine Kopfweide zu erhalten kappt man bei der Weidenjungpflanze zwischen Oktober und März den Haupttrieb auf der gewünschten Stammhöhe. Die Weide wird dort Seitentriebe bilden. Im ersten Jahr werden nun alle Seitentriebe die sich am Stamm unterhalb von zirka 20 cm des Kopfes bilden entfernt. In den ersten paar Jahren kürzt man im Herbst die Triebe des Kopfes auf zirka 5 cm zurück, sodass die Knospen an den Stummeln auch noch austreiben können.

Danach ist es wichtig, die Ruten regelmässig in der Vegetationsruhe bündig am Kopf abzuschneiden, damit sich hier nicht zu viel Laub sammelt und Fäulnis entsteht. Auch sollte man immer ein paar schwache Ruten stehen lassen, das fördert den Wasser- und Nährstofftransport. Jährlich geschnittene Ruten sind unverzweigt und eignen sich ideal für alle feinen Flechtarbeiten. Bei älteren Kopfweiden kann man die Triebe auch alle 2-5 Jahre schneiden, dieses Material kann man dann eher für den Bau von Zäunen brauchen. Da Weiden schnellwüchsig sind dauert es gar nicht so lange bis sie einen ansehnlichen Stamm ausbilden.

Nützliche Informationen

- Lebende Weidengeflechte im Garten, V. Gro

Verlag Th. Schäfer, ISBN 978-3-86630-941-8 - Mit Weiden bauen, J. Warnes

Ökobuch-Verlag, ISBN 978-3-922964-85-8 - Das Weidenbaubuch, M. Kalberer & M. Remann

AT-Verlag, ISBN 978-3-85502-649-4 - Das Kopfweiden-Handbuch, U. Kaminsky & U. Dohmann

tpk Regionalverband, Kopfweiden, Pro Natura Schweiz ISBN 978-3-936359-13-8 - Grüne Kathedralen, M. Kalberer & M. Remann

AT-Verlag, ISBN 3-85502-890-7 (nur noch antiquarisch erhältlich)

- https://salix.ch/

- https://www.naturgruppe-salix.ch/pdfs/info-kopfweiden.pdf

- https://naturundabenteuerschule.de/spielraeume/weiden.php

- https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/kopfweiden.pdf

- https://www.ag.ch/umwelt-aargau/pdf/UAG_21_41.pdf

- https://www.baumpflegeportal.de/baumpflege

- https://www.freitag-weidenart.com/

Herausgeber: Umweltberatung Luzern

Konzept und Text: S. Meyer, M. Kieffer

Bilder: Claudia Gensch (www.weiden-flechten.de), www.freitag-weidenart.com,

Rolf Heinisch, www.ecovia.ch, gemeinfreie Bilder

Kostenlose Gartenberatung und Förderbeiträge der Stadt Luzern

Das Projekt «Luzern grünt» fördert die Natur auf privaten Grünflächen wie Gärten, Balkonen, Fassaden und Flachdächern. Dazu bietet «Luzern grünt» kostenlose Vor-Ort-Beratungen und finanzielle Unterstützung für Entsiegelung und Fassadenbegrünungen an. Ausserdem werden jährlich ausgewählte, einheimische Sträucher kostenlos an die Bevölkerung der Stadt Luzern abgegeben.

Die Natur in der Stadt ist sehr vielfältig: Tiere und Pflanzen können an den unterschiedlichsten Orten Lebensraum finden, sei es in Ritzen zwischen Pflastersteinen, in Nischen an Gebäuden oder in Pflanzkistchen auf dem Fenstersims. Jeder Quadratmeter naturnaher Lebensraum ist wichtig für die Artenvielfalt in der Stadt, jede zusätzliche einheimische Pflanze ergänzt die Vielfalt.

Die Natur in der Stadt hat auch einen grossen Einfluss auf das Stadtklima: Je grüner die Stadt ist, desto weniger heiss wird es im Sommer und umso besser kann Regenwasser versickern. Pflanzen an Fassaden, auf Flachdächern und Terrassen sowie in Innenhöfen sind für das Stadtklima von grosser Bedeutung. Dasselbe gilt für Flächen, die von Beton und Asphalt befreit werden.

Das Angebot richtet sich sowohl an Liegenschaftsbesitzende als auch an Mietende. Machen Sie mit, profitieren Sie von den verschiedenen Angeboten von «Luzern grünt» und fördern Sie die Stadtnatur auf Ihrem Balkon oder in Ihren Garten.

Hinweis

Seit dem 1. Dezember 2023 gibt es zusätzliche finanzielle Anreize für Private, die freiwillig Flächen entsiegeln, Fassaden begrünen oder ihren Garten ökologisch aufwerten wollen.

Weitere Informationen unter: www.umweltberatung-luzern/luzern-grünt

Luzern grünt

Kostenlose Gartenberatung und Förderbeiträge der Stadt Luzern

Sie wohnen in der Stadt Luzern? Dann empfehlen wir Ihnen das Projekt «Luzern grünt». Es fördert die Natur auf privaten Grünflächen, in Gärten, auf Balkonen, an Fassaden und auf Flachdächern. Dazu bietet «Luzern grünt» der Stadtluzerner Bevölkerung kostenlose Vor-Ort-Beratungen an. Auch ökologische und stadtklimatische Aufwertungen wie Fassadenbegrünungen und Entsiegelungen werden unterstützt. Daneben werden jährlich kostenlos einheimische Sträucher an die Bevölkerung abgegeben.

Weitere Informationen unter: www.umweltberatung-luzern/luzern-grünt